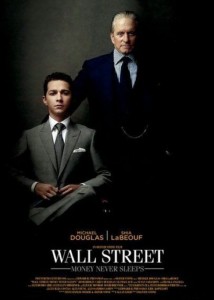

Regisseur Oliver Stone hat die Finanzkrise 2008/2009 zum Anlass genommen ein Sequel seines 80er-Jahre Hits „Wall Street“ zu drehen. Wieder mit dabei ist Michael Douglas als Finanzhai Gordon Gekko, der zu Beginn des Films aus dem Gefängnis entlassen wird. Die eigentliche Handlung aber setzt acht Jahre später ein, im Jahre 2008. Und es steht zunächst nicht Gekko im Vordergrund, sondern der junge Jake Moore (Shia LaBeouf), ein junger Banker von der Wall Street. Jake ist mit Gekkos Tochter Winnie (Carey Mulligan) liiert und arbeitet für die Investmentbank ‚Keller Zabel‘. Deren Chef Louis Zabel ist eine Art Ziehvater für Jake, den es umso mehr mitnimmt als die Firma urplötzlich kurz vor der Pleite steht. Die Parallelen zum Untergang von ‚Lehman Brothers‘ sind kein Zufall, auch die weitere Handlung basiert lose auf den Ereignissen der Krise von Ende 2008.

Regisseur Oliver Stone hat die Finanzkrise 2008/2009 zum Anlass genommen ein Sequel seines 80er-Jahre Hits „Wall Street“ zu drehen. Wieder mit dabei ist Michael Douglas als Finanzhai Gordon Gekko, der zu Beginn des Films aus dem Gefängnis entlassen wird. Die eigentliche Handlung aber setzt acht Jahre später ein, im Jahre 2008. Und es steht zunächst nicht Gekko im Vordergrund, sondern der junge Jake Moore (Shia LaBeouf), ein junger Banker von der Wall Street. Jake ist mit Gekkos Tochter Winnie (Carey Mulligan) liiert und arbeitet für die Investmentbank ‚Keller Zabel‘. Deren Chef Louis Zabel ist eine Art Ziehvater für Jake, den es umso mehr mitnimmt als die Firma urplötzlich kurz vor der Pleite steht. Die Parallelen zum Untergang von ‚Lehman Brothers‘ sind kein Zufall, auch die weitere Handlung basiert lose auf den Ereignissen der Krise von Ende 2008.

Im Grunde besteht der Film aus zwei verschiedenen Erzählsträngen, die Oliver Stone bzw. seine Autoren zwangsverheiraten. Der eine erzählt von den finsteren Machenschaften der Finanzindustrie und der Hilflosigkeit von Politik und Gesellschaft. Der andere thematisiert das persönliche Drama von Vater und Tochter Gekko und eben Jake, der Winnie einen Heiratsantrag macht, sie aber gleichzeitig hintergeht und ohne Rücksprache mit ihrem Vater Kontakt aufnimmt. Beide Erzählstränge haben so ihre Schwächen, wobei insgesamt die ausgeschmückte Nacherzählung der Finanzkrise besser abschneidet.

Die besten Szenen von „Wall Street – Money Never Sleeps“ sind in den ersten zwei Dritteln zu finden. Die Exposition ist gelungen und durchaus glaubwürdig, die Hinterzimmer-Politik und die perfide Logik der Krise sind überzeugend inszeniert. Das menschliche Drama beginnt ebenfalls stark, Michael Douglas überzeugt ein zweites Mal als egomanischer, nun (angeblich) geläuterter Turbokapitalist. Die Figur von Winnie allerdings ist recht simpel angelegt, und bleibt blass. LaBeouf dagegen (bisher eher aus Blockbustern für Teenies bekannt) hat mich durchaus überzeugen können, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Heimlicher – oder auch unheimlicher – Star des Films ist Josh Brolin, der den skrupellosen, intriganten Boss einer weiteren Investmentbank spielt.

Oliver Stone hat sich mächtig Mühe gegeben, einen modernen Eindruck zu machen, es gibt Splitscreens, atemberaubende Kamerafahrten durch Manhattan, kunstvolle Einstellungen und Schnitte zu sehen. All diese Stilmittel sind weitestgehend auch zweckmäßig eingesetzt, rein visuell ist der Film ein Vergnügen. Die Story schafft den Spagat zwischen den erwähnten Themen über weite Strecken, doch gegen Ende geht dem Drama an fast allen Fronten die Luft aus. Die Überraschungen sind nicht mehr überraschend, und der Film erliegt – zumindest oberflächlich – seiner Faszination mit den Unsummen von Dollars, denen seine Hauptdarsteller nachjagen. Die Botschaft, dass es (auch) die Gier des gemeinen Volks ist, die für die Zustände verantwortlich ist, wird zwar süffisant von Gekko unter die Leute gebracht, ist aber gegen Ende schon vergessen.

So richtig übel mag man das „Wall Street: Money Never Sleeps“ aber nicht nehmen. Der Film ist ein Drama und Finanzkrimi, er behandelt ein gesellschaftlich relevantes Thema – aber eben mit den Mitteln eines Hollywood-Films. Er möchte sein Publikum unterhalten, was ihm auch gelingt, trotz einiger Szenen, die den Bogen etwas überspannen. Ein kompliziertes Ereignis wie eine globale Finanzkrise lässt sich nicht ‚en detail‘ in die Form eines Spielfilms gießen. Wer trotzdem derartiges erwartet wird enttäuscht werden. Sicher kann der Film es nicht ganz mit der zeitgeschichtlichen Relevanz des ersten „Wall Street“ aufnehmen, aber einen Blick wert ist er trotzdem allemal.

3/5