Die 100 besten Filme aller Zeiten: The Gospel According to Edzehard

HINWEIS: Die Liste ist inzwischen zehn Jahre alt und müsste dringend überarbeitet werden. Mal sehen ob ich dafür jemals die Zeit finde – bis dahin also bitte als Momentaufnahme anno 2010 verstehen!

Der Umzug des Blogs im März hatte zur Folge, dass in der Top-100-Liste die Links nicht mehr gestimmt haben. Ich habe die anstehende Überarbeitung zum Anlass genommen, ein paar Korrekturen vorzunehmen und ein paar Sätze zu den einzelnen Filmen direkt in der Liste unterzubringen.

Meine absoluten 10 Lieblingsfilme aller Zeiten sind:

1. The Godfather 1 & 2 (1972/1974)

1. The Godfather 1 & 2 (1972/1974)

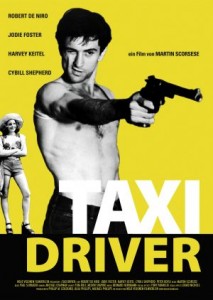

Völlig überraschend landet Coppolas Über-Gangsterfilm in meinen Top 100. Noch stärker als „Taxi Driver“ hat dieser Film die populäre Kultur beeinflusst, ganz nebenbei die Karriere von Al Pacino durchgestartet und Marlon Brando zu einem furiosen Neubeginn verholfen. Was eigentlich so gut ist am „Paten“? Die Darstellung einer Schattengesellschaft von eingewanderten Mafiosi, die den amerikanischen Traum zur Geisel genommen haben und skrupellos ihre zwei Familien vor den Rest der Gesellschaft stellen ist eine meisterhafte Adaption von Mario Puzos Roman.

Das Szenario ist in sich beängstigend schlüssig und real, dabei lotet der Film neben den gesellschaftlichen auch die persönlichen Facetten aus und widmet sich (dann im zweiten Teil) sowohl der Herkunft seiner Figuren wie auch ihrer Zukunft. Ein paar unvergessene Dialoge haben sich tief in kollektive Bewusstsein eingebrannt, schon die erste Einstellung ist großes Kino (Zoom auf den Rücken des Paten während der Bäcker seine Bitte vorträgt.. „I believe in America…America has made my fortune.“). Immer wieder geil.

2. The Big Lebowski (1998)

2. The Big Lebowski (1998)

Es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt: Fans von „The Big Lebowski“, und die Anderen. Ich zähle mich zu den Fans, daher muss der Film natürlich auf die Liste. Als ich im Kino das erste mal das Vergnügen hatte war ich einigermaßen überrascht was ZUR HÖLLE da auf der Leinwand vor sich ging. Viel Bowling, viel Gequatsche, ein vollgepinkelter Teppich, eine Entführung, dazu vaginale Kunst und natürlich die Creedence-Tapes. Auf den ersten Blick war das wohl zuviel, ich verließ das Kino belustigt, aber ohne auch nur zu ahnen, dass ich mir den Film noch mindestens 32 mal ansehen würde.

Wie die Coen-Brüder in diesem eigentümlichen Meisterwerk eine verworrene Entführungsstory mit einem großen Haufen origineller Charaktere verbinden ist schlichtweg genial. Schauspielerisch würde ich mal – um nicht zu übertreiben – von einer Offenbarung sprechen. John Goodman, als cholerischer Vietnam-Veteran (die Figur basiert auf dem „Conan“-Regisseur John Milius), war nie besser. Jeff Bridges spielt den Dude, als hätte er sein Leben lang nur drauf gewartet, diesem sympathischen Dauerkiffer Körper und Stimme zu leihen. Auch Julianne Moore, Charles Durning, Steve Buscemi, John Turturro, Chili-Peppers-Bassist Flea und der unvergleichliche Philip Seymour Hoffmann als Leboswkis schleimiger Privatsekretär Brandt bereiten jederzeit Vergnügen.

Hauptverantwortlich für diesen brüllend komischen Film zeichnen aber wohl die Coen-Brüder, die ihr Drehbuch den wichtigsten Darstellern (dem Bowling-Team Bridges, Goodmann, Buscemi) im wahrsten Sinne des Wortes auf den Leib geschrieben haben. Laut Jeff Bridges stand jeder kleine Stotterer und jede Betonung der Dialoge schon im Drehbuch, es musste nur noch rezitiert werden. Überraschend gut ist auch die deutsche Synchronfassung des Films, die durch die Übersetzung der unzähligen „Fucks“ mit „bekackt“ für zusätzliche Lacher sorgt. Wer übrigens Interesse hat, am 10. und 11. Juli findet in Louisville, Kentucky das achte jährliche „Lebowski Fest“ statt: www.lebowskifest.com

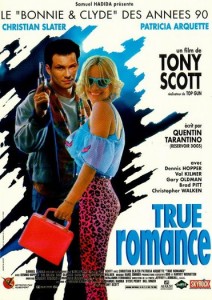

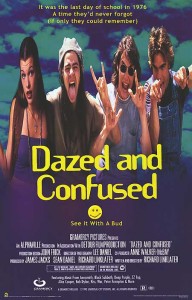

Ich bin schon einige Male daran gescheitert in Worte zu fassen, warum Richard Linklaters „Dazed and Confused“ von 1993 zu den besten Filmen aller Zeiten gehört. Vielleicht geht das auch gar nicht. Vielleicht muss man 18 Jahre alt sein, gerne mal einen durchziehen, Rock-Musik mögen und den Film dann mit Bier und Johnny in der Hand gemeinsam mit Freunden sehen. Ich glaube das aber eigentlich nicht, denn auch nüchtern macht die Story richtig Laune. Die wohl größte Leistung des Films liegt darin, dass er die Jugend einer texanischen Kleinstadt Mitte der 70er Jahre sowohl als (fast) perfektes Abbild jedes Abi-Jahrgangs zeigt als auch als völlig realistische Gruppe von liebenwerten und weniger liebenswerten Individuen.

Die euphorische Planlosigkeit der Wochenenden, das Bedürfnis sich zu amüsieren, ohne so richtig zu wissen, was das idealerweise sein soll, die Angeberei, die Rituale und zentralen Freundschaften, das alles wird es wohl noch eine Weile geben – Facebook und Konsorten hin oder her. Weil Linklater seinen Figuren (zum Teil Laiendarsteller) gar nicht erst eine Story, sondern nur einigen Charakteren eine Entwicklung aufbürdet, kommt der Film mit seiner scheinbar ziellosen Lässigkeit nie künstlich oder belehrend daher. Er beobachtet einfach wohlwollend und aufmerksam, was die Kids da so treiben. Man muss schon häufiger hinsehen, um zu erkennen, dass trotzdem die meisten Szenen ungeahnten Tiefgang besitzen.

PS: Ben Affleck spielt hier tatsächlich mit, er ist als jähzorniger Prügelknabe O’Bannion dabei.

Apocalypse Now: Lang, länger, Redux – Coppalas drogengeschwängerter Psychotrip ins „Herz der Finsternis“ des Vietnamkriegs ist ein hypnotisierendes, streitbares Spektakel, immer an der Grenze zum Wahnsinn und die grossartigste Verschmelzung von Road-Movie und Kriegsfilm, die ich kenne. Und ganz nebenbei ein herrliches Beispiel für einen Off-Kommentar, der nicht nur da ist, weil die Narrative ihren Job nicht macht. Schon die bis vor einigen Jahren geläufige Version mit knapp 3 Stunden Spieldauer hat die große, fiebrige Kraft entfaltet, die den Zuschauer auf die lange Reise flussabwärts mitnimmt.

Über die Entstehung des Film sind eine Menge Legenden im Umlauf: Hauptdarsteller Martin Sheen hatte einen Herzinfarkt, die gesamte Crew vertrieb sich die Zeit mit Unmengen von Koks, keiner wusste mehr so genau, was er da eigentlich tat. Im Schneideraum hat es dann aber wieder gepasst, denn beide Fassungen sind zwar wild und wie im Delirium dem Ende entgegen taumelnd – aber auch in sich stimmig. „Apocalypse Now“ verbindet den „inneren“ Wahnsinn des Filmemachens mit dem „äußeren“ Wahnsinn des Vietnamkriegs.

5. Fear and Loathing in Las Vegas (1998)

5. Fear and Loathing in Las Vegas (1998)

Es gibt Filme, die fallen eindeutig in die Kategorie „love it or leave it“. Terry Gilliams Verfilmung von Hunter S. Thompsons „Roman“ ist sicher so ein Film, schon an der Vorlage haben sich ja die Geister geschieden. Der wilde Drogentrip eines Journalisten mit seinem Anwalt von LA nach Las Vegas ist ein Dokument der Späthippie-Ära, in denen die Ideale der Flower Power-Bewegung schon längst Risse zeigten, aber die Gegenkultur noch keineswegs am Ende war.

Die visuelle Umsetzung der zahlreichen Eskapaden der beiden Hauptdarsteller (jeweils genial: Johnny Depp und Benicio Del Toro) ist großartig. Regisseur Terry Gilliam nutzt unter anderem schiefe Kamaraeinstellungen und grotesk wirkende Effekte, um den Wahnsinn auf die Leinwand zu bringen. Las Vegas ist dabei ein perfekter Schauplatz, keine Stadt der USA steht so sehr für die Übertreibung und die inneren Widersprüche des US-Kapitalismus. Hinter den Exzessen und dem die grundlegende Spießigkeit der Stadt entlarvenden Humor hat „Fear and Loathing in Las Vegas“ auch noch mehr zu sagen, der Film ist ein Abgesang auf eine Zeit und einen Lebensstil, der heute nicht mehr vorstellbar ist.

Auch die zentralen, nachdenklichen Passagen der Vorlage kommen in „Fear and Loathing in Las Vegas“ – meist per Voiceover – nicht zu kurz. Hunter S. Thompsons Werk ist nicht eben arm an wilden, semi-autobiographischen Stories, aber diese ragt aus seinem Schaffen hinaus. Dass sich ausgerechnet Ex-Monty Python Terry Gilliam in seiner kompromisslosen Art dem Stoff angenommen hat ist ein großer Glücksfall. Ebenso die Auswahl der Hauptdarsteller Depp und Del Toro.

Randnotizen: Heute (für das Geld) wohl nicht mehr dabei wären im Film übrigens Tobey Maguire und Cameron Diaz, die jeweils kleine, aber feine Nebenrollen besetzen. Johnny Depp wird in der „Rum Diary“-Verfilmung offenbar noch einmal ein alter ego von Hunter S. Thompson spielen – das Projekt ist aber auch schon seit Jahren angekündigt…

Science-Fiction ist ein schwieriges Genre. Die Möglichkeiten sind eigentlich unendlich, aber selten kommt etwas anderes dabei raus als die immer gleich Mär von bösen Aliens und verlassenen, finsteren Planeten. Eine echte Vision der Zukunft hat Ridley Scotts „Blade Runner“, basierend auf Philip K. Dicks Roman mit dem putzigen Titel „Do androids dream of electric sheep?“. Die Story ist oberflächlich betrachtet eine Krimi-Handlung, in der Harrison Ford eine Gruppe von flüchtigen Replikanten jagt. So einfach ist das dann aber auch wieder nicht, denn nicht alles ist, wie es scheint – vor allem im „Director’s Cut“, der dem ursprünglichen nicht sehr erfolgreichen Film dann doch noch zu großem Ruhm verhelfen sollte.

Man muss kein Fans von Vangelis oder den 80ern sein, um den Soundtrack würdigen zu können. Die sphärischen Klänge passen wunderbar zu den kühlen, trostlosen und lichtarmen Bildern des Films. „Blade Runner“ hat zudem lange vor den ganz großen Durchbrüchen bei den computergenerierten Special Effects einen überzeugenden Look, großartige Sets und eine wunderbare Stimmung. Aus heutiger Sicht dürfte der Film einem jungen Publikum arg bedächtig vorkommen. Tatsächlich aber ist es einer dieser Filme, die bei jedem Betrachten noch wachsen, in denen es was zu entdecken gibt, und die auf mehr als nur einer Ebene meisterlich inszeniert sind.

Darren Aronofskys „Requiem for a dream“ ist richtiger ein Tritt in die Fresse, den jeder Zuschauer erstmal verdauen muss. Der Film lässt von Anfang an keinen Zweifel daran, dass es mit seinen Figuren bergab geht. Vor der trostlosen Szenerie Coney Islands sind die drei jungen Junkies Marion, Harry und Tyrone auf der Suche nach dem nächsten Kick, und wenn sie ihn bekommen gehts ihnen RICHTIG gut. Im Laufe des Films nehmen die „Cold Turkey“-Momente langsam überhand, und das Unheil seinen Lauf. Parallel geht es mit Harrys nach TV und Pralinen süchtiger Mutter bergab, die ihr verzweifeltes Unterfangen, ein paar Kilo abzunehmen mit einer Unzahl von Pillen verfolgt, die sie langsam in den Wahnsinn treiben.

Bemerkenswert neben den Close-ups und harschen Schnitten ist vor allem die Musik – ein verstörender, von disharmonischen Streichern und kühlen Beats getriebener Soundtrack, den der Regisseur ganz bewusst einsetzt um die beklemmendern Bilder zu untermalen. Die Hauptdarsteller sind durchweg hervorragend, und insgesamt sticht „Requiem for a Dream“ aus der Fülle von problemorientierten Drogenfilmen heraus, weil er kompromisslos zuende führt, was die meisten anderen Filme IRGENDWIE doch noch mit einem Happy-End versehen. Keine leichte Kost, aber ganz großes Kino. Ein Film, der deutlich macht, welche Kraft dieses Medium haben kann, wenn man nur weiss, wie man es einsetzen muss.

Wenn irgendwo mal wieder der beste Filme ALLER Zeiten ausgerufen wird, ist es meist „Citizen Kane“. Orson Welles hat den Film 1941 mit 26 Jahren ganz unbescheiden selbst inszeniert, am Drehbuch mitgewirkt und spielt die Hauptrolle. Der Film handelt vom Aufstieg eines armen Kindes zum Multimillionär, Zeitungsmagnaten und Politker und dessem unweigerlichen Abstieg zum exzentrischen Einsiedler. Um hier mal ganz deutlich in den Kanon der „Juhu“-Rufer einzustimmen: Es ist einfach nur bemerkenswert und (mit Ausnahme von „Casablanca“) einzigartig, dass dieser Film auch nach 68 Jahren immer noch frisch, mitreißend und unterhaltsam ist.

Warum Welles’ Film, der damals ein Flop war, heute noch so geschätzt wird, lässt sich relativ leicht erklären. „Citizen Kane“ steht außerhalb der damals geltenden Konventionen von Genres und Stars. Er erzählt mit einigem Elan eine ganze fiktive Lebensgeschichte (angelehnt an den realen Verleger William Randolph Hearst), als es das Genre „Bio-Pic“ noch gar nicht gab. Auch die Inszenierung war und ist immer noch meisterhaft, so ganz nebenbei erfand Welles dabei die Erzählung im Zeitraffer. Ich kann Leute, die bei alten Filmen die Augen verdrehen und „laaaangweilig“ denken meist gut verstehen. „Citizen Kane“ jedoch thront über all den zähen Western, Musicals und Gangsterfilmen und darf auch von jüngeren Zuschauern genossen werden.

James Camerons Actionfilm mit Arnie in seiner größten Rolle ist auch knapp zwanzig Jahre nach seinem Start noch einer der besten, technisch brillantesten Reißer aller Zeiten. Mit den damals brandneuen Spezialeffekten (Stichwort „Morphing“) hat er Standards gesetzt, seine düstere Story von der Herrschaft der Maschinen hat nichts von ihrer Faszination verloren – noch in diesem Sommer wird „Terminator Salvation“ mit Christian Bale als John Connor das vorerst letzte Kapitel der Saga auf die Leinwand bringen. Die Flucht vor dem „Upgrade“ T-1000, die dem Film den Charakter eines Roadmovies verleiht und die vielen hervorragenden Actionsequenzen (in der Mall, im Abwasserkanal, in der Psychatrie, bei der Cyberdyne Corporation, das Finale) machen besonders im verlängerten Director’s Cut immer noch so richtig Spaß.

„2046″ von Wong Kar Wai ist kein einfacher Film. Es gibt Zeitsprünge, eine Parallelwelt und Referenzen auf „In the Mood for Love“ (ebenfalls ein sehenswerter Film von Kar Wai), um nur einige Eigenschaften der komplizierten Story zu nennen. Hauptfigur in dem melancholischen Liebesdrama ist der Schriftsteller und Journalist Chow (Tony Leung), der anno 1965 in Zimmer 2046 in einem Hotel in Hongkong eincheckt. Chows Beziehungen mit mehreren Frauen bestimmen das Geschehen, darunter ein stolzes Callgirl, die in einen Japaner verliebte Tochter der Hotelbesitzers und eine unbestimmte Anzahl (Unbestimmt nur deshalb weil ich mich grad nicht genau erinnern kann. Zwei? Drei?) an vergangenen Liebschaften – von denen eine der Grund für Chows recht apathisches Verhalten ist.

In für den Regisseur typischen wunderschönen Bildern und Farben erzählt „2046″ seine etwas wirre Geschichte, und entwickelt dabei eine überraschende Sogwirkung. Die erstklassigen Sets und der herrliche Soundtrack laden das Publikum ein, sich in die künstlich-nostalgische Welt des Films mitnehmen zu lassen. Je häufiger man sich den Film ansieht, desto eher bekommt man eine Ahnung davon, was Wong Kar Wai wohl vorschwebte, als er ihn gedreht hat. Aber einige Rätsel müssen gar nicht gelöst werden,“2046″ ist kein reines Autorenkino für den Kopf, sondern ein eigentümlicher, vielschichtiger und sehr emotionaler Film, der sein Publikum berührt ohne rührselig zu sein. Und wenn man sich drauf einlässt wird man vielleicht sogar erfahren, warum das Buch im Film „2046″ in der Zukunft spielen soll – und ebenso in der Vergangheit…

Und die nächsten 90 Favoriten – in alphabetischer Reihenfolge – sind diese hier:

Von den Helge-Filmen war mir dieser hier immer der liebste. Ich bin auch (fast) sicher, dass „00Schneider“ einfach der beste ist, aber vielleicht mag ich ihn einfach deshalb so gerne, weil ich ihn schon beim ersten Mal genauso gesehen habe, wie man Helge-Filme einfach sehen MUSS. Ganz entspannt (Hilfsmittel sind erlaubt) mit guten Freunden, die idealerweise schon mitsprechen können. Beim Anblick von Helmut Körschgen als „Körschgen“, Nihil Baxter (Helge himself als druchgeknallter Kunstliebhaber mit Problemen beim Gebrauchtwagenkauf) oder dem lustigen Pausenclown Bratislav Metulskie, dargestellt vom unvergleichlichen Bratislav Metulskie, geht einem einfach das Herz auf.

Der nihile Unsinn geht genau so lange wie er muss, und eine Szene ist besser (will sagen schräger und lustiger) als die nächste. Wie bei allen Helge-Filmen ist auch dieser ein ‘Love it or leave it’. Wenn man den Film also – wie der Autor dieser Zeilen – etwa 25 mal gesehen hat und gerne frei daraus zitiert, dann gehört er auch in die All-Time Top-100. And here it is…

(Meine aktuelle Lieblingsszene ist grad NICHT die Traumsequenz mit dem halbnackten Zausel, sondern die TV-Show „Ich schäme mich“. Aber das wird sich auch wieder ändern, siehe auch ‘Lieblings-Lebowski-Zitat’…)

[Film bei amazon.de bestellen]

Es gibt Filme, die verstehe ich nicht so ganz, und mag sie trotzdem. In dieser Liste stehen einige solche Film („2046″, „Mulholland Drive“), der bekannteste davon ist sicher dieser Science-Fiction-Fim von Stanley Kubrick. Bei der IMDB werden unter „Plot outline“ gleich fünf verschiedene Versionen angezeigt. Sie alle erwähnen den Fund eines Monolithen, einen Computer namens HAL und Expeditionen zum Mond und zum Jupiter. Und tatsächlich kommen alle diese Dinge im Film auch vor.

Häufig auf einzigartige Art und Weise unterlegt mit klassischer Musik ist „2001″ ein visuell brillanter Film, der in einer Zeit vor günstigen Computereffekten mit ausgefeilten Mitteln neue Maßstäbe setzte. 360°-Schwenks, Rückprojektion, detaillierte Miniaturen, Überblendung – Kubrick perfektioniert alles in diesem Film. Seine Story (basierend auf Werken von Arthur C. Clarke) ist geprägt von sparsamen Informationen, die der Zuschauer über die Reise ins All erhält und entzieht sich in ihrem Finale jeder Konvention des Erzählens.

Die Reaktionen auf den Film waren zu seiner Zeit gemischt. Kubricks handwerkliche Klasse wollte niemand bezweifeln, und doch war man sich weitgehend einig – der Mann ist wahnsinnig geworden („He failed to make a movie“). Nun war Kubrick sicher kein einfacher Zeitgenosse, aber auch nicht irre. Hier hatte er eine Vision, die Aufmerksamkeit und Offenheit erfordert, nicht eben gängig für die damalige Zeit. Nicht zuletzt seine Konsequenz, die Bilder für sich sprechen zu lassen und der damit einhergehende (zumindest kurzfristig) garantierte kommerzielle Misserfolg fanden einfach kein Verständnis. Immerhin reden wir hier auch von einer Zeit als „Barbarella“ oder „Planet of the Apes“ die Meilensteine des Science-Fiction-Genres darstellten…

Ich kann nicht von mir behaupten, dass mich „2001″ bei der ersten Betrachtung gleich umgehauen hätte – dafür war schon der Fernseher zu klein, ausserdem war das glaube ich vormittags, in den Sommerferien Anfang der 90er. Aber seitdem habe ich den Film noch häufiger gesehen, mit Freunden, an der Uni, und er hat mich immer wieder fasziniert. Woody Allen hat über den Film mal gesagt, er hätte ihn 1968 gesehen und für ein Desaster gehalten. 10 Jahre später sei ihm dann aufgefallen, dass er nicht verstanden hatte, worum es Kubrick eigentlich ging.

Die meisten Filme, die sich mit den Anschlägen vom 11. September 2001 beschäftigen, philosophieren mit dem sprichwörtlichen Hammer. Siehe etwa „Fahrenheit 9/11″, oder Oliver Stones Tränenstück „World Trade Center“. In Spike Lees Drama „25th Hour“ sind die Anschläge mehr ein Hintergrundrauschen, und nur einmal in Form von Ground Zero überhaupt im Bild. In der Story um einen vermeintlich cleveren und sympathischen Drogendealer, der wegen eines Verrats in den Knast muss, nähert sich der Regisseur mal wieder – aber zum ersten mal mit einem weissen Hauptdarsteller – seiner Heimatstadt, erzählt vom alltäglichen Irrsinn, von persönlichen und gesellschaftlichen Problemen.

Die Mischung macht es bei „25th Hour“ – die großartige Besetzung mit Edward Norton als reuigem Sünder, Barry Pepper als vordergründig eiskalter Banker, Rosario Dawson als mehr oder weniger unschuldige Freundin, und Philip Seymour Hofmann als kindlicher Lehrer mit fatalem Faible für hübsche Schülerinnen. Das Drehbuch findet für alle Figuren gleich mehrere herausragende Szenen, entfaltet die Story gemächlich, aber konsequent zuende. Jenseits von billigen Thrills und vereinfachten Lebensweisheiten erzählt der Film vom modernen Leben in der Großstadt, ist dabei immer überzeugend und interessant und vor allem: niemals langweilig.

Aus heutiger Sicht ist wohl schwer zu verstehen, warum „A Clockwork Orange“ vor fast 40 Jahren für mächtig Furore sorgte. Filme wie „Fight Club“ oder „American Psycho“ gehen in Punkto Gewalt und Satire noch ein, zwei Schritte weiter als Kubricks Verfilmung von Anthony Burgess Roman. Doch Anfang der 70er stand der Regisseur mit seinem Film allein auf weiter Flur. Die Geschichte eines amoralischen jungen Mannes, der sich fröhlich (und mit Beethoven-Soundtrack) durch das Leben prügelt und vergewaltigt, bis er in einem Rehabilitierungs-Experiment (=Folter) einer Gehirnwäsche unterzogen wird, stand und steht abseits der klassischen Hollywood-Stoffe.

In den USA wurde der Film zensiert (will sagen gekürzt), weil die Sex-Szenen den Verantwortlichen zu drastisch waren. In Großbritannien nahm Kubrick den Film aus den Kinos, weil es eine Reihe von „Copycat“-Verbrechen gegeben hatte (ähnlich wie Jahrzehnte später bei „Natural Born Kilers“) und der Regisseur und seine Familie Todesdrohungen erhielten. Die Optik (und die Frisuren) des Films sind von der Zeit überholt worden, aber als filmisches Statement ist „A Clockwork Orange“ immer noch aktuell und ist einen Blick wert.

Ich würde hier ja jetzt gerne eine anständige Kurzkritik schreiben, muss aber erstaunt feststellen, dass ich den Film dafür wohl viel zu lange nicht gesehen habe. Ich erinnere mich an viele großartige Szenen, aber die eigentliche Story kriege ich kaum mehr zusammen – was bei Komödien ja nicht ganz so schlimm ist. Es ging da irgendwie ein Diamantenraub vonstatten, wobei der Aufenthaltsort der Beute unklar ist. John Cleese ist jedenfalls mit dabei, als vermeintliches Opfer eines Gaunerpärchens, bestehend aus Kevin Kline und Jamie Lee Curtis. Mehrere Hunde kommen im Laufe des Films zu Tode, der „Fisch namens Wanda“ hat auch seinen Auftritt, und das Ende spielt am Flughafen.

Tja, und viel mehr bekomme ich nicht mehr zusammen. Die Lösung kann nur heißen: ich muss mir „A Fish Called Wanda“ demnächst nochmal reinziehen, und werde dann sicher etwas mehr zu berichten haben als den vagen obigen Absatz! Vielleicht gucke ich mir bei der Gelegenheit auch „Fierce Creatures“ noch einmal an, der die drei Hauptdarsteller 1997 noch einmal in einer Komödie zusammenbrachte.

Das typisch amerikanische Western-Genre lag 1963 in den letzten Zügen, späte Meisterwerke wie John Fords „The Man who shot Liberty Valance“ waren bereits gelaufen, da befreite man in Italien die Filme einfach von allem moralischen und geschichtlichen Ballast und inszenierte lakonische Ballerorgien um einsame Revolverhelden. Ich bin hier kein Experte und weiß nicht, ob „A Fistful of Dollars“ der erste dieser Filme war, jedenfalls ist er in meinen Augen das beste Beispiel. Clint Eastwood spielt den wortkagen Fremden (in den Credits als Joe geführt), der sich in einer US-Grenzstadt bei den rivalisierenden Banden ins Gespräch bringt – indem er ein paar Leute über den Haufen schießt, natürlich.

Unterlegt von einem herrlichen Score Ennio Morricones entfaltet sich eine muntere Handlung um allerlei Grenzgeschäfte, Waffen und alte Feindschaften. Eastwood, der den Film unter der Regie von Sergio Leone für $25 000 in Italien drehte, hatte den Film angeblich nach Drehschluss schon abgeschrieben. Leone schickte ihm eine fertige Kopie nach Hause, wo Eastwood vom Ergebnis angenehm überrascht war. Ich bin selber kein großer Western-Fan, es werden sich insgesamt glaube ich drei oder vier in dieser Liste finden. „A Fistful of Dollars“ gehört aber ganz sicher hierher, schon weil er dem kruden Genre des Spaghetti-Westerns zu weltweiter Aufmerksamkeit verhalf, und auch heute noch wunderbar anzusehen ist. Mit den „Zwei Glorreichen Halunken“ haben Eastwood und Leone gleich noch einen herrlichen Film gedreht, der zweite Teil der Reihe („For a few Dollars More“) ist dagegen weniger interessant.

Wer kein Fan der Beatles ist, der wird mit „A hard day’s night“ nichts anfangen können. Denn im Grunde ist der Film nichts anderes als ein zulang geratenes Musicvideo. Eine Handlung im engeren Sinne gibt es nicht, der Film folgt den vier Pilzköpfen bei ein paar lustigen (fiktive) Momenten ihres Bandlebens. Da müssen Konzerte gespielt werden, Fans auf Abstand gehalten werden oder auch mal Paul McCartneys Opa verarztet werden. Auf die Ohren gibts dabei natürlich jede Menge Beatles-Hits, vom gleichnamigen Album, aber auch von vorigen Platten.

Wenn man die Musik der Beatles vereehrt (sowie der Verfasser dieser Zeilen seit ‘forever’ tut) ist der Film ein ganz großes Vergnügen. Die Selbstironie und die damals noch intakte Stimmung in der Band sind blendend unterhaltsam, und die Musiker zeigen erstaunliches Talent für Laienschauspielerei und eine ausgeprägte Lust am Unsinn. Beispiel gefällig?

Reporter: „What would you call that hairstyle you’re wearing?“

George Harrison: „Arthur.“

Viele Romane von Philip K. Dick sind verfilmt worden, am bekanntesten ist sicherlich „Blade Runner“, der ja auch in dieser Liste steht. Richard Linklaters „A Scanner Darkly“ hat es in Deutschland – Skandal! – nicht mal ins Kino geschafft. Der Film wirft einen Blick in die unbestimmte Zukunft der USA, in der die Droge „Substance D“ wie eine Seuche die Gesellschaft befallen hat. Keanu Reeves spielt Bob Arctor, einen Undercover-Cop, der selbst süchtig geworden ist, um der Herkunft der Droge auf die Spur zu kommen. Doch wie sich rausstellt ist die Wahrheit so monströs, dass er eigentlich keine Chance hat, sie herauszufinden.

Linklater hat wie schon bei seinem Film „Waking Life“ das Rotoskopie-Verfahren benutzt, so dass die ursprünglich normal gefilmten Bilder im fertigen Film übermalt und verfremdet sind. Zur leicht paranoiden Stimmung des Films trägt das wesentlich bei, außerdem erleichtert es einige Spezialeffekte – vor allem wohl den großartigen Gestalt-Wandler-Anzug, den Reeves Figur zur Wahrung seiner Anonymität im Büro trägt. Die oft wirren Dialoge und haarsträubenden Entwicklungen der recht komplexen Story hat Linklater glaubwürdig und stimmig inszeniert und damit einen Science-Fiction-Film geschaffen, der noch lange nachwirkt. Die vielen Anspielungen auf die US-Gesellschaft und die herrschende Doppelmoral geben der Story gesellschaftliche Bedeutung, während das persönliche Drama von Bob Arctor für den roten Pfaden sorgt. „A Scanner Darkly“ hat ein großartiges, überraschendes Ende, ohne dabei seine Story oder die Figuren zu verraten.

PS: Der Film wäre auch ein Kandidat für eine „Overlooked Masterpieces“-Reihe, weil er glaube ich auch auf DVD kein größeres Publikum mehr gefunden hat.

Mads Mikkelsen, der Bösewicht mit dem blutigen Auge in „Casino Royale“, spielt in diesem dänischen Film einen Dorfpfarrer, der ehemaligen Straftätern unter die Arme greift. Seine Methoden sind jedoch ebenso ungewöhnlich wie die seltsamen Gestalten, die sich bei ihm eingenistet haben, darunter ein Säufer und Dieb, der Neonazi Adam und Ladendieb Khalid. Schwärzesten Humor und unverhohlene Sympathien für die kruden Charaktere verbindet „Adams Äpfel“ zu einer unkonventionellen, brüllend komischen Komödie, die sich bis auf wenige Szenen bewusst vom Mainstream fern hält.

Die grotesken Übertreibungen machen ebenso Spaß wie die Running Gags, und vor den Darstellern kann man ohnehin nur den Hut ziehen. Der Film ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass eine gute Idee für einen großartigen Film sehr viel wichtiger ist als Geld und bekannte Schauspieler. Und angesichts der skurrilen Story werden wir wohl auch vor einem Hollywood-Remake des Film verschont bleiben.

Aguirre, der Zorn Gottes (1972)

Aguirre, der Zorn Gottes (1972)

Wer mich, oder besser meinen Filmgeschmack kennt, weiss dass ich nicht eben ein Faible für deutsche Filme habe, und auch nicht wirklich für verschrobenes Arthouse-Kino. Ich bin da eher auf Billy Wilders Seite, dessen erstes Prinzip „Nicht das Publikum langweilen!“ war. Werner Herzogs „Aguirre“ hält diese Regel ein, verlangt aber vom Publikum die Bereitschaft, sich komplett auf den Film und seine düstere Welt einzulassen. Eine Gruppe spanischer Abenteurer ist im 16. Jhd. im heutigen Peru auf der Suche nach ‘El Dorado’. Mit dabei ist Don Lope de Aguirre, gespielt von Klaus Kinski, der den spanischen Edelmann als einen düsteren Zeitgenossen mit fatalem Hang zum (Größen-)Wahnsinn spielt.

Die Guerilla-Dreharbeiten des Films sind legendär, und werden vom Regisseur in „Mein liebster Feind“ noch einmal detailliert aufbereitet. Die Abgelegenheit der Schauplätze, die Spannungen unter den kreativen Köpfen des Films, der Aberglaube der peruanischen Laiendarsteller, all das wird im Film erlebbar, wenn die von Fehlschlägen und Todesfällen gemarterten Männer am Ende unter Aguirres Kommando erkennen müssen, dass am Ende ihrer Reise wohl keineswegs unermeßlicher Reichtum steht. Aguirre selbst ist da schon jenseits von gut und böse, und natürlich ist Klaus Kinski genau der richtige Schauspieler um solchen Wahnsinn auf der Leinwand glaubhaft zu verkörpern.

Filme, bei denen sich Publikum und Kritik auf der ganzen Welt einig sind, dass sie Meisterwerke sind, müssen nicht schlecht sein. „American Beauty“ ist so ein Fall, der Film hat viel Geld eingespielt, alle wichtigen Oscars abgeräumt – und das auch noch völlig zurecht. Satiren und Dramen über das Leben in Suburbia gab es vorher schon reichlich, aber erst Sam Mendes (seines Zeichens Engländer) hat mit seinem Film so richtig den Nerv getroffen. Mit aller nötigen Schärfe und ohne seine Figuren allzu grotesk zu überzeichnen entlarvt der Film alltägliche Bigotterie, Doppelmoral und Intoleranz.

Kevin Spacey, Annett Bening und Chris Cooper auf Seiten der Erwachsenen sowie Thora Birch, Mena Suvari und Wes Bentley auf Seiten der Teenager glänzen in ihren Rollen wie selten/nie zuvor oder danach. Der off-Kommentar von Spaceys Figur führt gleich zu Beginn perfekt in das Geschehen ein. Das idyllische Bild der Vorstadt-Familie mit Haus und Garten – soviel steht gleich fest – hat nicht etwa nur ein paar Risse, es ist von vorne bis hinten verlogen. Die Story gesteht allen Figuren genug Zeit zu, sich glaubwürdig zu entwickeln und kann die Spannungskurve ebenso wie den beträchtlichen Unterhaltungswert bis zum Schluss halten. „American Beauty“ ist also wirklich nah dran an der perfekten Tragikomödie.

Mickey Rourkes Karriere ist an Höhen und Tiefen wahrlich nicht arm. Seinen – wie ich finde – besten Film hat Rourke mit „Angel Heart“ 1987 gedreht. Die Rolle des abgehalfterten Privatdetektivs Harold Angel bringt die Stärken des Schauspielers wunderbar zum Tragen. Charmant, gutaussehend, cool, und dabei immer irgendwie unheimlich und selbstironisch trägt er den Film auf seinen Schultern.

Die Suche nach einem verschwundenen Schnulzensänger – beauftragt von Robert De Niro als Teufel höchstpersönlich – führt ihn von New York nach New Orleans, in dunkle Blues-Bars, zu Voodooritualen und einer Wahrsagerin. Und irgendwie stapeln sich auf dem Weg die Leichen, was Angel in den Augen der Polizei zum Hauptverdächtigen macht. In punkto Gewalt und vor allem Sex lehnt sich der Film weit aus dem Fenster, unter anderem wurde Lisa Bonet wegen ihrer freizügigen Szenen in „Angel Heart“ aus der Cosby-Show geworfen. „Angel Heart“ ist ein Film zwischen allen Stühlen, mischt Thriller, Horror, Mystery und Drama. Das Ergebnis ist ein extrem stimmungsvoller, zuweilen verstörender Film, der seine Schauspieler ideal in Szene setzt und bis zum Ende spannend und interessant bleibt.

Im Grunde ist es ganz einfach. Entweder, man mag Woody Allen und seine Filme, oder eben nicht. „Annie Hall“, hierzulande als „Der Stadtneurotiker“ bekannt, ist einer von Allens bekanntesten Filmen, und er enthält alles, wofür er berühmt ist. Da wäre New York als Schauplatz, die Figuren aus dem besserverdienenden Milieu, allesamt mit Hang zum gepflegten Dachschaden, und das immergleiche Thema: Beziehungen, und die Beziehung zwischen Arbeit und Leben. Allen spielt einen Komiker, der sich in eine angehende Sängerin (Diane Keaton in der Titelrolle) verliebt.

Alles weitere ist klassisches Woody-Allen-Material, eine scheinbar lose Abfolge von Partys, Abendessen, Spaziergängen, Kinogängen und Allens unvergleichlicher Art an der Welt zu leiden. Und all das kann man eben mögen, oder man mag es nicht. Ich bin eindeutig Fan von Allens Konzept und seinem Faible für den gepflegten, beiläufigen Sprachwitz und spleenige Figuren. Bei „Annie Hall“ stimmt einfach alles, deshalb ist der Film ja auch hier in der Liste. Wer ihn mag und noch nicht viel von Allen gesehen hat, der mache einfach mit „Manhattan“, „Deconstructing Harry“, „Crimes and Misdemeanors“, „Mighty Aphrodite“ oder „Hannah and her Sisters“ weiter. Um nur ein paar seiner besten Filme zu nennen…

Billy Wilder hat mit „The Apartment“ eine seltene Gratwanderung souverän geschafft: der Film hat Anspruch, Herz und Witz, verbindet Kommerz mit fein dosierter Gesellschaftskritik und ist dabei fürchterlich unterhaltsam. Jack Lemmon spielt Baxter, einen kleinen Angestellten, der seinem Boss Sheldrake hin und wieder seine Wohnung „leiht“ – damit der sich dort mit seiner Geliebten Fran vergnügen kann. Baxter verspricht sich eine Beförderung von diesen Gefälligkeiten.

Das Problem: Baxter ist selbst in Fran (Shirley MacLaine) verschossen, weiss aber nicht so recht wie er ihr das in diesem Szenario beibringen soll. Als traurig-komische Gestalt sieht sich der Unglückliche bald einer neuen Situation ausgesetzt, denn Fran versucht sich in seiner Wohnung das Leben zu nehmen, nachdem Sheldrake mit ihr Schluss gemacht hat. Baxter beginnt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und springt dabei über den Schatten seiner passiven Persönlichkeit. Obwohl inzwischen 50 Jahre alt hat der Film kein bißchen Frische verloren, und es ist wohl (leider) nur eine Frage der Zeit, bis in Hollywood jemand ein Remake anleiert…

Auch kleine Filme können ganz großes Kino sein. „Beautiful Girls“ ist so ein kleiner, großer Film, vom viel zu früh verstorbene Regisseur Ted Demme. Willie Conway (Timothy Hutton) lebt seit langem in New York, wo er sich als Pianist durchschlägt. Zu Weihnachten kehrt er in seine verschneite kleine Heimatstadt zurück, wo die meisten seiner alten Freunde inzwischen mitten im Kleinstadtleben stecken. Der Film ist voll von interessanten und liebenswerten Personen, deren Sorgen und Träume der Film nicht etwa in einem herkömmlichen Plot entfaltet, sondern eher beiläufig. Unter anderem wird Willies Verlobte zu Ende der Feiertage in der Stadt erwartet…

Dass „Beautiful Girls“ trotzdem immer Spaß macht und einige großartige Kino-Momente bietet liegt vor allen an dem herrlichen Ensemble von Schauspielern. Natalie Portman in sehr jungen Jahren ist als niedliche Nachbarin dabei, Uma Thurman als schicke Cousine von außerhalb, Matt Dillon als Ex-Footballstar des Highschool-Teams, Mira Sovino als seine leidensfähige Freundin, Michael Rapaport als liebenswert-frustrierter Fan von Super-Models. Ohne zu sehr auf die Tränendrüse zu drücken oder den Bogen zu überspannen kommen in „Beautiful Girls“ die ganz normalen Probleme des Alltags zur Sprache, vorgetragen mit Mitgefühl, Witz und einer Prise gesunden Geschlechterkampfs.

Falls sich irgendwer fragt, warum Steve McQueen als einer der coolsten Schauspieler dieses Planeten gilt – einfach mal „Bullitt“ reinwerfen. In Peter Yates’ Thriller von 1968 spielt McQueen Lieutenant Frank Bullitt, der von einem ambitionierten Staatsanwalt den Auftrag erhält, einen wichtigen Kronzeugen zu schützen. Aus dieser einfachen Ausgangssituation entwickelt sich ein spannender Thriller, in dem Bullitt bald herausfindet, dass die Lage komplizierter ist als gedacht.

„Bullitt“ zeigt von Anfang bis Ende, was einen guten Thriller ausmacht. Die legendäre Verfolgungsjagd durch San Francisco hat Filmgeschichte geschrieben und macht heute noch Spaß – schon weil sie dramaturgisch um Längen besser ist, als 95 % aller Nachahmungsversuche. Vom Soundtrack über den Look von Menschen, Autos, Bars und der ganzen Stadt ist der Film zudem eine kleine Geschichtsstunde, wie man sich das Leben in San Francisco anno domini 1968 vorzustellen hat. Und in einer Zeit, in der die Polizei alles andere als beliebt war, schaffte es Steve McQueen einen Bullen zu spielen, der dem Publikum trotzdem gefiel. Wie so häufig spielt er dabei eine Figur, die sich selbst kompromisslos treu bleibt und sich gegen die Vertreter der Autorität behaupten muss (siehe auch „The Getaway“ oder „The Great Escape“).

Obwohl ich „Casablanca“ schon immer auf dem Zettel hatte als ein Film, den ich mal sehen möchte hat es doch eine Weile gedauert, bis es soweit war. Wenn ich mich recht entsinne ist es etwa 10 Jahre her, und hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte damals einen Kurs an der Uni zur Geschichte des modernen Hollywood-Films, und wollte das Referat zum Film nicht über mich ergehen lassen ohne ihn gesehen zu haben. Einige berühmte Szenen und Sätze aus diesem Film kennt wohl jeder, was aber immer wieder überrascht ist, wie rundum gelungenen und stimmig die ganze Inszenierung ist – und das bei einem eigentlich düsteren Thema, immerhin geht es um die Flucht vor den Nazis.

Die Handlung des Film spielt hauptsächlich in und um ‘Rick’s Cafe Americaine’, und kreist im zwei Ausreise-VISA, mit denen man aus dem von den Nazis kontrollierten Gebiet entkommen kann. Die legendäre Dreiecksbeziehung des Films zwischen Rick (H. Bogard), Ilsa (Ingrid Bergman) und Victor, sowie die zwei Ausreise-VISA, die einem der drei zu Beginn des Films in die Hände fallen, bringen das Geschehen in Gang. Dabei schafft es „Casablanca“ dramatisch, traurig, witzig zu sein, und wie nebenbei auch noch blendend zu unterhalten. Von der ersten Minute an versprüht der Film einen Zauber, dem man sich auch heute nicht entziehen kann. Und für einen Film, der vor 67 Jahren gedreht wurde, ist das schon eine große Leistung.

Zusammen mit „The Long Goodbye“ ist Roman Polanskis „Chinatown“ für mich der beste Neo-Noir der 70er Jahre. Der Film hat eine spannende, vielschichtige Story, eine hervorragende Besetzung auch über Jack Nicholson hinaus (John Huston, Faye Dunaway) ist immer schick anzuschauen und kommt trotz über zwei Stunden Spielzeit auf nicht eine überflüssige oder langweilige Szene. Die Ausstattung ist vielleicht bis heute unübertroffen.

Die intelligente Verbindung des persönlichen (Inzest-)Dramas einer Familie mit dem einer ganzen Stadt (die Wasserwirtschaft in und um Los Angeles) und der immer wieder mysteriös und melancholisch mitschwingenden Cop-Vergangenheit von Detektiv Jack Gittes ergeben einen wunderbaren, witzigen und konsequent inszenierten Thriller der Extra-Klasse. Auch mittlerweile 35 Jahre nach seiner Entstehung kann er sein Publikum immer noch fesseln und wird auch noch in 50 Jahren als eines der absoluten Meisterwerk des neuen Hollywood gelten.

Ungefähr 15 Jahre lang kannte ich den Guns’n’Roses Song „Civil War“, und ungefähr genau so lange habe ich mich gefragt, woher das Zitat („What we’ve got here is … failure to communicate.“) am Anfang des Songs stammt. Bis ich „Cool Hand Luke“ gesehen habe und plötzlich schlauer war. Paul Newman spielt die Titelfigur, einen Häftling und Kriegsveteranen, der sich dem Diktat der Gefängnisleitung komplett verweigert.

Im Laufe des Films wettet mit seinen Mit-Häftlingen, dass er 50 rohe Eier am Stück verputzen kann (die wohl bekannteste Szene des Films) und unternimmt mehrere Fluchtversuche – letztlich aber gewinnt das sadistische System des Gefängnis-Chefs den Kampf mit dem aufmüpfigen Luke. Paul Newman ist hier in einer seiner besten Rollen zu sehen, der antiautoritäre und unangepasste Luke ist eine der ganz großen Figuren des Kinos. Larger than life, aber trotzdem nicht ohne feste Wurzeln in der Realität.

Donnie Darko (2001)

Donnie Darko (2001)

Es passieren seltsame Dinge im Leben des jungen Sonderlings Donnie (Jake Gyllenhaal). Sein neuer imaginärer Freund Frank (ein merkwürdiges Wesen mit Hasenfratze) und eröffnet ihm, dass in wenigen Wochen das Ende der Welt kommen wird. Dann schlägt eine Flugzeugturbine in Donnies Zimmer ein – doch zum Glück ist der Schlafwandler nicht zuhause.

Und auch ansonsten ist im Oktober 1988 einiges los in der typischen US-Kleinstadt. Donnies junge Lehrerin (Drew Barrymore) wird bezichtigt, unpassende Lehrstoffe zu behandeln, und seine Klasse muss ein hirnrissiges Therapie-Video eines Psycho-Quacksalbers (Patrick Swayze) ansehen, der auch noch persönlich zum Vortag in die Schule kommt. Thematisch bewegt sich der Film irgendwo zwischen realistischem (Teenager-)Drama und Science-Fiction, ist dabei überraschend frei von Klischees und baut in seiner dunklen Atmosphäre echte Spannung auf. Mit dem Budget von nur 4,5 Mio. Dollar konnten gar einige gelungene Spezial-Effekte finanziert werden. Das Regie-Debut von Richard Kelly ist ein stimmiger Independent-Streifen, großartig gespielt sowie liebe- und humorvoll inszeniert. Wegen seiner komplexität und Vielschichtigkeit macht „Donnie Darko“ beim erneuten Ansehen fast noch mehr Spaß als beim ersten Mal…

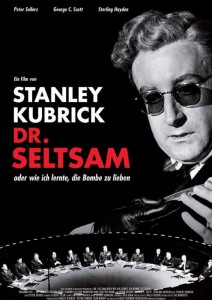

Stanley Kubrick ist sicher eher bekannt für „2001″ oder auch „Full Metal Jacket“, aber einen seiner ganz großen Filme hat er schon 1962 gedreht: „Dr. Seltsam“ (deutscher Titel), eine bitterböse Farce über den Kalten Krieg und den militärischen Größenwahn, der mit ihm einher ging. Ein Bomber der Amerikaner ist auf das Kommando des durchgeknallten Generals Ripper auf dem besten Weg dahin, eine Atombombe auf die UDSSR zu schmeißen. Der US-Präsident (Peter Sellers in seiner drei Rollen im Film) ist ‘not amused’ und beordert seinen Kommandostab in den ‘War Room’. Ein Telefonat mit dem Boss der Sowjets (nur Dimitiri genannt) gerät zwar zu einem Fest der Nächstenliebe, kann aber nicht davon ablenken, dass die Sowjets eine automatische Vergeltung starten würden, die den Planeten Erde zerstören würde.

Letzte Hoffnungen ruhen auf „Dr. Strangelove“ höchstselbst, einem durchgeknallten Wissenschaftler und Ex-Nazi (wiederum gespielt von Sellers), der im ‘War Room’ seinen großen Auftritt hat. Parallel kämpft Captain Mandrake (Sellers zum dritten) darum, Gen. Ripper doch noch von seinem Plan abzubringen. Kubricks Film ist auch und gerade aus heutiger Sicht ein Geniestreich. Das Gleichgewicht des Schreckens zweier Atommächte wird als Tanz auf dem Vulkan gezeigt, bei dem schon kleinere Fehlerchen und menschliche Schwächen ganz nebenbei für das Ende der Welt sorgen können. Auch das Publikum in den 60ern wusste die Farce bereits zu schätzen, der Film lief kurz nach der Kuba-Krise an und sorgte mit seinem Erfolg für die finanzielle Grundlage, die es Kubrick erlaubte, sich bei seinen Filmen nie wieder von Studios reinreden lassen zu müssen.

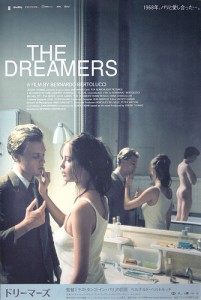

Bernardo Bertolucci, Regisseur von „1900″ und „Little Buddha“, begibt sich mit „The Dreamers“ zurück in das Paris des Jahres 1968. Vor dem Hintergrund wachsender Studentenproteste, Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg und einer allgemeinen Aufbruchsstimmung erzählt er die Geschichte einer besonderen Freundschaft. Der junge Amerikaner Matthew (Michael Pitt) ist eigentlich zum studieren in Paris, aber viel lieber verbringt er seine Zeit im Kino. Seine Filmbegeisterung teilen auch die Zwillinge Theo (Louis Garrel) und Isabelle (Eva Green), deren Eltern gerade eine mehrwöchige Reise antreten wollen.

Einen Plot im klassischen Sinne hat „The Dreamers“ nicht zu bieten, es genügen die Figuren und ihre kurze, gemeinsame Zeit. Die größte Stärke des Films ist jedoch die nuanciert erzählte (Dreiecks-)Geschichte. Sie reflektiert Überlegungen zu Kino, Zeitgeist, Krieg und Moral ohne den Zuschauer damit zu überfordern oder überhaupt anzustrengen. Die detailliert portraitierte Welt der bürgerlichen Wohlstandskinder, die die Freiheit ihrer Generation genießen wollen, ist keine bloße Seligsprechung der Vergangenheit. Im Spannungsfeld zwischen Kino und wahrem Leben suchen die Figuren ihre eigenen Wege. Ihnen dabei zuzusehen ist nicht immer angenehm, doch stets interessant im besten Sinne und niemals langweilig.

Du Rififi chez les hommes (1955)

Du Rififi chez les hommes (1955)

Eine der bekanntesten Filmszenen überhaupt eröffnet Jules Dassins „Rififi“ (Deutscher Titel). Ganze 32 Minuten dauert der Einbruch in einem Juweliergeschäft, es gibt keine Dialoge und keine Musik. Damit ist der Ton gesetzt für die poetische Gaunergeschichte eines der ersten „Caper-Movies“ der Filmgeschichte. Und wie bei so vielen Filmen danach ist es auch hier nicht der Überfall selbst, der echte Probleme verursacht.

Weil einer der vier Gauner seiner Freundin einen Ring schenkt gerät die ganze Aktion bald in eine verheerende Schieflage. In einer sehenswerten Mischung aus Drama und klassischem Film-Noir erzählt der Film seine Geschichte konsequent zu ende. Ein eher auf Unterhaltung und das große Publikum gemünztes „Caper Movie“ hat Regisseur Dassin 1964 mit „Topkapi“ gedreht, mit Peter Ustinov und Maximilian Schell in den Hauptrollen.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Vielleicht der schönste Titel in den ganzen Top 100 ist „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“. Der deutsche Verleih hat das wohl anders gesehen, deshalb hieß der Film in hier „Vergiß mein nicht“. Ist ja fast das gleiche, gelle? Michel Gondrys Film platzt vor Kreativität, ist visuell überragend, erzählt eine wunderbar verschrobene Geschichte mit zwei Schauspielern, die man selten so gut in Form gesehen hat wie hier.

Wer hätte es geglaubt, aber Jim Carrey kann mehr als nur Klamauk und Unsinn, er spielt hier eine schwierige Rolle mit Bravour. Kate Winslet (z.T. mit blauen Haaren) ist ebenfalls eine Wucht, und die beiden entwickeln das, was der Volksmund dann „Chemie“ nennt. Will sagen sie stimmt, die Chemie zwischen den beiden. Die Story ist ebenfalls ein Highlight. Es geht um eine Methode, sich Erinnerungen an Ex-Partner aus dem Hirn entfernen zu lassen, und um einen Mann (Carrey) der während dieser Prozedur erkennt, dass er das gar nicht will. So muss er durch seine Gedanken hetzen um zu verhindern, dass er seine Erinnerungen an Clementine (Winslet), die diese Prozedur bereits hinter sich hat, verliert.

Das ganze klingt nicht nur wirr, es ist es auch. Aber bei allem Irrwitz erzählt der Film seine Geschichte so selbstverständlich und immer wieder mit lustigen Einfällen garniert, dass er weder anstrengend noch überdreht ist. In Nebenrollen sind übrigens noch Kirsten Dunst, Tom Wilkinson und Mark Ruffalo zu sehen, allesamt herrliche Figuren in einem wunderbar originellen Film.

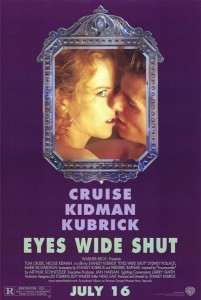

Stanley Kubrick ist mit vier Filmen in dieser Liste vertreten, auch sein letzter Film „Eyes Wide Shut“ ist dabei. Nachrichten zum Dreh des Films sind einigen vielleicht noch in Erinnerung. Kubrick hatte die Superstars Tom Cruise und Nicole Kidman (damals noch verheiratet) verpflichtet, und brauchte weit über ein Jahr bis er seinen Film im Kasten hatte. Harvey Keitel und Jennifer Jason Leigh stiegen während des Drehs aus und wurden durch Sydney Pollack und Marie Richardson ersetzt.

Das Ergebnis sieht allerdings keineswegs so aus, als wäre viel gestritten worden um das Drehbuch oder die Besetzung. Kubricks moderne Adaption von Schnitzlers „Traumnovelle“ ist ein großartiger Film geworden, der auf vielen Ebenen funktioniert und zum Nachdenken anregt. Die nächtliche Reise eines in seinem Selbstbewusstsein getroffenen Arztes (Cruise) durch ein traum-ähnliches, geheimnisvolles New York ist faszinierend und verstörend zugleich. Cruise und Kidman waren beide selten bis nie besser als in diesem Film, auch wenn ihre reale Ehe kurz darauf den Bach runter ging.

Dem US-Publikum konnte die zentrale Orgien-Szene im Kino übrigens nicht zugemutet werden, man behalf sich mit verpixelten Genitalbereichen – erst seit ein paar Jahren ist dort auch eine unzensierte DVD-Version zu haben.

Als Fan der Bondfilme seit frühester Kindheit würde ich am liebsten mindestens 5 Bondfilme in dieser Liste unterbringen. Andererseits ist das ziemlicher Quatsch, also steht „Liebesgrüße aus Russland“ hier stellvertretend für all die herrlichen Agentenfilme um den britischen Offizier James Bond. Es hätte übrigens auch „Goldfinger“ treffen können, wohl mein zweitliebster Bond, aber auch „The World is not Enough“ oder „Casino Royale“ wären Kandidaten… Anyways, hier ist kein Platz, die ganze Reihe von Filmen abzufeiern.

Als zweiter Film der Reihe gibt es in „From Russia with Love“ zum ersten Mal den typischen Vorspann zu sehen, auch der gute“Q“ wird eingeführt. Die Story um eine Dechiffriermaschine führt 007 (gespielt von Sean Connery) nach Istanbul, und bevor die Reise weitergeht ist er in den Katakomben der Stadt gewesen, hat ein rauschendes Zigeuner-Fest gefeiert und ein paar Bösewichter um die Ecke gebracht. Auf den Fersen ist ihm dabei der Killer der Gegenseite (Robert Shaw), den Bond kurz vor dem Showdown auf einer Zugfahrt Richtung Westen Paroli bieten muss. Zum Glück hat er Qs Multifunktions-Koffer dabei…

Insgesamt ist der Film fast ohne Fehler, unterhaltsam, spannend und mit dem typischen, heute undenkbaren Macho-Humor. Wie so oft in der Serie bedienten sich die Produzenten auch bei anderen Filmen (siehe etwa „Moonrakers“ „Star Wars“-Plot), in diesem Fall bei Hitchcocks „North by Northwest„. Allerdings hetzen sie statt eines Flugzeugs einen Hubschrauber auf 007 – und der weiß sich natürlich zu wehren.

PS: Nach dem wenig eleganten „Quantum of Solace“ hoffe ich inständig, dass die Produzenten in den kommenden Filmen auch Daniel Craigs „neuer“ Bondfigur ein bißchen von der Lässigkeit der früheren Filme wiedergeben. Bierernst und Bond passt nicht zusammen – im Kalten Krieg nicht, und heutzutage auch nicht!

Jim Jarmusch ist bekannt dafür, seine ganz eigenen Filme zu drehen. Unabhängig und fernab aller klassischen Genres ist er seit den frühen 80ern eine der Konstanten des amerikanischen Independent-Kino. „Ghost Dog“ ist einer seiner ‘kommerziellsten’ Filme, und wie ich finde bisher (trotzdem) sein bester. Forest Whitaker spielt einen einsamen Auftragskiller, der nach den alten Regeln der Samurai-Krieger lebt. Seine Aufträge erhält er in New Jersey von einem lokalen Mafiaboss, als Kontaktmittel dient eine Brieftaube.

Jarmusch hat bei „Ghost Dog“ zu Protokol gegeben, dass er die Rolle extra für seinen Hauptdarsteller geschrieben habe, weil er dessen Verbindung von Melancholie auf der einen und Dynamik und Kraft auf der anderen Seite bemerkenswert finde. Und tatsächlich ist es Whitaker, der den Film auf seinen Schultern trägt, wobei Jarmuschs Regie ebenfalls nichts falsch macht. Das Erzähltempo ist gemächlich, aber niemals langatmig, die Nebenfiguren sind hervorragend geschrieben, die Story geht ihrem (tragischen) Ende konsequent entgegen. „Ghost Dog“ ist kein humorloser, sperriger Kunstfilm für den Feuilleton. Vielmehr variiert er viele bekannte Versatzstücke mit ein paar neuen, grandiosen Ideen zu einem einzigartigen Film mit – wie üblich bei Jarmusch – großartigem Soundtrack (hier ist übrigens der Score gemeint, also die eigentliche Filmmusik, nicht der offizielle auf CD erschienene Soundtrack).

PS: Wem „Ghost Dog“ gut gefällt, sollte auch „Shadowboxer“ mal probieren…ebenfalls großes Kino!

Die große Zeit der Sandalenfilme (herrlicher Name für ein Genre) ist spätestens seit den späten 60ern vorbei, und es schien sie gegen Ende der 90er auch niemand so recht zu vermissen. Mit modernen Computertricks a la „Matrix“ konnte man sich ganz eigene Welten erschaffen im Kino, der Glanz der prächtigen Kostümschinken konnte da längst nicht mehr mithalten. Doch dann dachten sich die Jungs bei Dreamworks und Universal, dass es Zeit für ein kleines Revival wäre, und heraus kam „Gladiator“. Der Film machte Russell Crowe endgültig zum Star, spielte mächtig viel Geld ein und durfte am Ende sogar den Oscar als „Bester Film“ mit nach Hause nehmen.

Nun ist „Gladiator“ wohl nicht als Geschichtsstunde geeignet, der Film erzählt seine Geschichte mit eher losen Bezügen zu historischen Figuren und Wirklichkeiten. Aber das macht auch überhaupt nichts, im Gegenteil, es nimmt dem Film die Last irgendeiner historischen Großtat, der man gerecht werden müsste. Die Story kreist um einen herrsüchtigen Kaiser (Joaquin Phoenix als Commodus), der seinen Vorgänger und Vater umgebracht hat, inzestuöse Gelüste nach seiner Schwester hegt und dem Demokratie in Rom ein Greul ist. Sein Gegenspieler ist Maximus (subtile Namenswahl, gelle?), ein von Crowe gespielter General, der den illegitimen Machtansprüchen von Commodus im Weg steht.

Nach seiner Flucht landet der verletzte Maximus bei Sklavenhändlern, wo er sich ob seiner Kampfkünste bald einen Namen als Gladiator macht und so seinen Weg nach Rom findet – und im Colosseum dann doch noch die Chance bekommt, sich an Commodus für den Tod seiner Familie und des alten Kaisers zu rächen. Das alles ist nicht sonderlich originell, aber das clevere Drehbuch variiert die klassischen Rollen und Figuren zu einem unterhaltsamen Potpourri. Die guten Darsteller sowie Ridley Scotts souveräne Regie sorgen für das nötige Maß an Glaubwürdigkeit, die sehenswerten Actionszenen und der köstliche, vor Pathos triefende Score von Hans Zimmer für den Event-Charakter. „Gladiator“ ist handwerklich perfekt gemacht, hat aber eben auch noch das gewisse Etwas, das einem auch beim dritten oder vierten mal gucken noch vergnügt dranbleiben lässt.

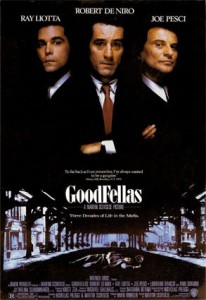

Zu den Filmzitaten, die den Weg ins kollektive Gedächtnis einer Generation gefunden haben gehört ganz sicher der Anfang von „Goodfellas“: „As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.“ So beginnt Herny Hill (Ray Liotta) seine Geschichte. Vom Laufburschen bis zum ausgewachsenen Killer und Gangster geht er seinen Weg. Knastaufenthalte, Drogen-Eskapaden, Machtkämpfe unter Mafiosi, Paranoia und das Zeugenschutzprogramm, der Film lässt keine Station des modernen Gangster-Kanons aus.

Herausragend aber ist „Goodfellas“ vor allem deshalb, weil er die Thematik ernster nimmt und realistischer angeht als viele andere Streifen. Basierend auf Nicholas Pileggis Buch „Wiseguy“ über einen prominenten Mafia-Aussteiger erzählt Scorsese lückenlos vom auf und ab des Lebens außerhalb des Gesetzes. Es ist kein Zufall, dass nur wenige Halbstarke dieser Welt Henry Hill zu ihrem Gangstervorbild auserkoren haben (in der Statistik liegt „Scarface“ weit vorne), denn sein Leben ist keineswegs nur eine Aufsteiger-Story und der Film lässt keinen Zweifel daran, dass abgesehen von den guten „Verdienstmöglichkeiten“ nicht viel für ein Leben in der „ehrenwerten Gesellschaft“ spricht.

Unter der Regie von John Sturges („Die Gloreichen Sieben“) gaben sich 1963 die großen Stars die Klinke in die Hand, unter ihnen Steve McQueen, Charles Bronson, James Garner, Donald Pleasance, Richard Attenborough und James Coburn. Der Film erzählt die Geschichte von allierten Offizieren, die im Zweiten Weltkrieg aus einem deutschen Kriegsgefangenen-Lager ausbrechen wollen. Ihr raffinierter Plan erfordert viel Geschick und Vorsicht, und so sind die ersten 80 Minuten dieses knapp drei Stunden langen Streifens geprägt von der Einführung der vielen Charaktere, der Vorbereitung und schrittweisen Ausführung des Plans.

Die spektakuläre Flucht ist dann ebenso fesselnd und unterhaltsam inszeniert wie die folgenden – parallel erzählten – Versuche der Ex-Insassen, den Deutschen nicht wieder in die Hände zu fallen. Nicht allen gelingt das, und so endet „The Great Escape“ (Deutscher Titel „Gesprengte Ketten“) auch auf einer eher traurigen Note, was den Film aber keineswegs zum bitterernsten Drama macht. Die Szenen, in denen Steve McQueen auf dem Motorrad in die Schweiz fliehen will, haben Filmgeschichte geschrieben und passen übrigens wunderbar zu McQueens Verfolgungsfahrt in „Bullitt“.

Abgesehen von der vielzitierten Tatsache, dass in „Heat“ die Schauspiel-Ikonen Robert De Niro und Al Pacino zum ersten mal gemeinsam von der Kamera stehen ist Michael Manns Film einer besten Gangster- bzw. Copfilme aller Zeiten. Die Hauptfiguren wirken echt und werden ernsthaft entwickelt, die Nebenfiguren sind großartig geschrieben. Die Leistung des gesamten Schauspieler-Ensembles (neben den genannten noch Val Kilmer, Tom Sizemore, ashley Judd und Jon Voight) ist äußerst sehenswert.

Die Story erzählt zunächst parallel von der Gangsterbande um Neil McCauley (De Niro), die mit Raubüberfällen für Aufsehen sorgt , und Lieutenant Vincent Hannah (Pacino), der ihnen auf die Schliche kommt. „Heat“ hat einige grandiose Szenen zu bieten, neben dem (in Shot und Gegenshot aufgesplittenen) Treffen zwischen Hannah und McCauley gibt es eine grandiose Ballerszene, einen wunderbaren (schiefgelaufenen) Einbruch, dazu aber auch Szenen aus dem Beziehungsleben der beiden.

Die vielen Gemeinsamkeiten zwischen Jäger und Gejagtem werden zunehmend deutlicher, wobei die Story letztlich der „guten“ Seite das bessere Ende zugesteht. Angesichts des Tons und der Stimmung der Geschichte ist dieser Ausgang aber keineswegs so sicher wie es auf den ersten Blick aussieht. Michael Mann gehört handwerklich zu den besten Regisseuren seiner Generation, er steht dort auf einer Stufe mit Ridley Scott und Martin Scorsese. Von seinen vielen guten Filmen („Manhunter“, „The Insider“, „Collateral“) ist mir „Heat“ der liebste, aber auch die anderen sind nicht weit von einem Platz in dieser Liste entfernt.

Irgendwie habe ich schon immer ein Problem mit dem hiesigen Kino gehabt. Und so haben es tatsächlich nur sehr wenige in die Top 100 geschafft. Leander Haußmanns Verfilmung des Romans „Herr Lehmann“ ist ein seltener Glücksfall, weil er typisch deutsch und zugleich nicht bieder und bemüht ist. Auch weil er den lakonischen Ton des Buches wunderbar auf die Leinwand bringt, und einen Hauptdarsteller aufbietet, der in der Rolle eines sympathischen Hängers aufgeht. Christian Ulmen, ansonsten eher für derbere Comedy-Kost bekannt, spielt zurückhaltend, fast schüchtern, und äußerst glaubwürdig.

Viele deutsche Filme scheitern (in meinen Augen) daran, unbedingt eine bestimmte Aussage machen zu wollen – worunter in erster Linie die Charaktere leiden, die genau auf diese Aussagen abgestimmt werden. In „Herr Lehmann“ geht es zuerst einmal um die Figuren und ihr tägliches Leben. Episoden in Ost-Berlin und auch der Mauerfall passieren eher beiläufig, geben der Geschichte einen Rahmen, überladen den Film aber nicht mit unnötigem ideologischen Ballast. Der Kneipen- und Kunstszene von Berlin-Kreuzberg Ende der Achtziger hat Autor und Musiker Sven Regener mit „Herr Lehmann“ ein autobiographisches Denkmal gesetzt, und es ist eine Freude sich dieses Denkmal als Film anzusehen. Oder mit den Worten von Karl: „Großer Sport, Herr Lehmann!“

Stephen Frears Verfilmung von Nick Hornbys gleichnamigem Roman war, wie zu lesen ist, eine Herzenangelegenheit von Hauptdarsteller John Cusack. Der hat dann auch am Drehbuch mitgeschrieben und Co-Produziert, und man kann ihm und allen anderen Beteiligten nur gratulieren. „High Fideliy“ ist ein großartiger, witziger Film geworden, ganz dem Geist der Vorlage verpflichtet. Man hat sich zwar die Freiheit genommen das Geschehen von London nach Chicago zu verlegen, aber tut höchstens Puristen weh.

Cusack spielt Rob Gordon, einen Plattenladen-Besitzer (sowas gabs anno 200o noch!) im Beziehungsstress. Nachdem seine Freundin genug von ihm hat zieht er Bilanz, was seine Frauengeschichten angeht – und beginnt stilecht in der Grundschule. Zwischen den Rückblenden und neuerlichen Annäherungsversuchen bei Ex-Freundinnen geht auch sein richtiges Leben weiter. Jack Black ist bei dem bunten Treiben als freakiger Mitarbeiter und Musiker dabei und war selten besser. Vielleicht auch deshalb, weil seine Figur eher im Hintergrund für Wirbel sorgt. Die Figuren sind insgesamt richtig gut gelungen, es werden keine lahmen Stereotypen abgenudelt, sondern lebensechte Exemplare bemüht. Mit Lisa Bonet, Catherine Zeta-Jones und Tim Robbins sind zudem auch die Nebenrollen recht hochkarätig und vor allem passend besetzt.

Dass der Soundtrack eine Menge Spaß macht versteht sich fast von selbst, was genau da so läuft kann im Abspann und hier nachgeschaut werden. Drama und Komödie verbindet der Film zu einem wunderbar leichten, aber niemals seichten Film über die kleinen und großen Probleme des Großstadtlebens. Die Erzählweise wird dabei von Rob bestimmt, der sich mit Exkursen über sein Leben auch gerne direkt ans Publikum wendet. Ein Kunstgriff, der auch schiefgehen kann, hier aber perfekt funktioniert.

„If we stop admiring great trash, we might as well stop going [to the movies].“

Die US-Filmkritikerin Pauline Kael hat das gesagt, und ich finde sie hat Recht. Es gibt eben solche „guilty pleasures“ (wenn jemand eine gelungene deutsche Übersetzung kennt, her damit), Filme, die Spaß machen, obwohl sie im Kern großer Unsinn sind. Die Story der „Highlander“ ist ganz sicher Unsinn, aber dieser erste Teil der Saga macht so richtig Spaß. Anti-Schauspieler Christopher Lambert stiert sich mit blauen Kontaktlinsen und Schlafzimmerblick durch die Geschichte, deren Ursprünge dem Zuschauer immer wieder in Rückblenden gezeigt werden.

Lambert rennt in dem Film unter anderem mit einem riesigen Schwert unter dem lässigen Trenchcoat durch die Straßen (und Parkhäuser) von New York, lernt von Sean Connery die Kunst des Schwertkampfes, trauert um seine 70-jährige Ehefrau und köpft einige Rivalen um den ultimativen, allmächtigen letzten „Highlander“. Wie der deutsche Untertitel schon sagt: „Es kann nur einen geben“. Zuweilen unterlegt mit hoffnungslos pathetischen Queen-Songs („Who wants to live forever“) geht das Geschehen seinen Gang, immer unterhaltsam, immer an der Grenze zum schlechten Geschmack. Für einen Videoabend, an dem auch gequatscht werden darf, fällt mir trotzdem kein besserer Film ein. Ich habe mir die DVD für 2,99 in Amsterdam gekauft, und gleich vor Ort noch bei ein paar Amstel (aus Dosen!) in den Laptop geschmissen.

„Hudsucker – Der große Sprung“ (so der deutsche Titel) ist wie „Miller’s Crossing“ einer der unbekannteren, aber deswegen nicht weniger sehenswerten Filme der Coen-Brüder. Im Stile eines 40er- oder 50er-Jahre Films (und auch in dieser Zeit angesiedelt) erzählt er eine einfache Aufsteiger-Geschichte, die mit einem ordentlichen Schuss Coen-Humor und Zynismus ausgestattet wurde. Im Mittelpunkt steht das Landei Norville Barnes (Tim Robbins), das beim großen Hudsucker-Konzern als Aktenbote anheuert.

Der gerissene Vize-Präsident Sydney J. Mussburger (großartig verkörpert von Paul Newman) macht Norville nach dem Sellbstmord des Firmen-Bosses zum neuen Chef – er will so den Aktienkurs senken und sich Hudsucker Industries selbst unter den Nagel reißen. Dummerweise hat Norville tatsächlich eine gute Geschäftsidee (die sieht exakt so aus: o) und Dinge werden unnötig kompliziert. Munter zwischen Parodie, Satire, Screwball und Drama angesiedelt nimmt die Geschichte ihren Ausgang, bietet zu jedem Zeitpunkt beste Unterhaltung mit herrlichen Dialogen und herrlich aufgelegten Schauspielern (unter anderem Charles „The Big Lebowski“ Durning als Konzernchef mit Hang zum gepflegten Fenstersturz). Wer „Hudsucker“ noch nicht gesehen hat sollte das schleunigst nachholen, die DVD ist für 5 bis 10 Taler überall zu haben und ihr Geld locker wert…

Einer der unbekanntesten Filme auf dieser Liste ist sicher Todd Fields wunderbares Drama „In the Bedroom“. In Deutschland wollten den Film laut IMDB.com grade mal knapp 90 000 Zuschauer sehen, alle anderen haben echt was verpasst. Nicht dass der Film irgendeinen Kniff hätte, den es sonst nicht gäbe. „In the Bedroom“ ist einfach ein hervorragendes Drama, das in aller Ruhe seine Geschichte erzählt. Ort des Geschehens ist Camden, eine kleine, beschauliche Hafenstadt an der Ostküste der USA.

Das stimmige Drehbuch ist dabei – auch durch das erstklassige Timing – ein Pfeiler des Erfolgs, der nächste ist die ruhige Inszenierung (Regisseur Todd Field ist eigentlich Schauspieler), und ‚last but not least‘ die Darsteller. Tom Wilkinson, Sissy Spacek, Marisa Tomei, Nick Stahl und William Mapother bilden ein überzeugendes Ensemble und füllen ihre Figuren von Anfang mit „echten“ Sehnsüchten, Macken und Gefühlen.

Über den Verlauf der Story sollte man möglichst wenig wissen, ich könnte wetten der Trailer zum Film gibt da viel zu viel Preis.

Was in Hollywood immer noch möglich ist, wenn ein kreativer, selbstbewusster Regisseur bei einem großen Studio genug Kredit bekommt lässt sich an „Inception“ ersehen. Nach Christopher Nolans überragendem Erfolg mit „The Dark Knight“ war man tatsächlich bereit ihm ein Budget von $ 160 Mio. bereit zu stellen. Und das für ein „original screenplay“, also eine Story, die nicht auf einer bekannten popkulturellen Vorlage basiert.

Sicher, die Idee der Traumwelten ist nicht die Neuerfindung des Rades, schon Buster Keaton geisterte 1926 als „Sherlock Jr“ durch seinen eigenen Traum, und nicht wenige nach ihm. Aber die sorgfältige Komposition der Story in Verbindung mit den herausragenden Spezial-Effekten und dem starken Schauspieler-Ensemble macht „Inception“ zu einer wohltuenden, aufregenden Ausnahmeerscheinung unter den Blockbustern der Gegenwart.

Es ist eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe, deshalb fällt mir so schrecklich viel gerade nicht ein. Ich kann mich erinnern, einen unterhaltsamen, lustigen, spannenden und niveauvollen Film gesehen zu haben. Eine Dreiecks-Geschichte mit herrlichen Dialogen (in der deutschen Synchronfassung, auf Französisch ist er sicherlich noch besser, nur verstehe ich dann bestenfalls 20 %), in den Hauptrollen sind Oscar Werner, Henri Serre und die großartige Jeanne Moreau zu sehen. Von Regisseur Francois Truffaut hätte alternativ auch „Les quatre cents coups“ stehen können, in Deutschland glaube ich als „Sie küssten und sie schlugen ihn“ bekannt.

Juno (2007)

Juno (2007)

DER Überraschungserfolg des Jahres 2007 ist die Geschichte einer Teenagerin, die ungewollt schwanger wird. Was in Europa häufiger zum Stoff für Sozialkritik taugt entwickelt Regisseur Jason Reitman souverän zu einer feinfühligen, immens witzigen und glänzend gespielten Komödie. Neben der wahrlich Oscar-würdigen Darstellung von Ellen Page spielen auch die anderen Schauspieler groß auf und erwecken jene herrlichen Charaktere zum Leben, die das Drehbuch zu bieten hat. Von Anfang bis Ende stimmig und überzeugend ist „Juno“ ein wunderbarer Film, der zwar bei genauerem Hinsehen nur bedingt mit der Realität zu tun hat, aber umso mehr Spaß macht. Allein wegen J.K. Simmons als Junos Dad lohnt sich der Film schon. Großes Kino.

L’année dernière à Marienbad (1961)

L’année dernière à Marienbad (1961)

Einer der eher weniger bekannten Film auf dieser Liste ist sicherlich Alain Resnais’ „Letztes Jahr in Marienbad“. Der Film beginnt als Geschichte eines Mannes, der glaubt, in einem Kurhotel eine alte Flamme wiederzusehen. Doch bald kippt diese Wahrnehmung, der Film stellt sich selbst in Frage und erzählt – quasi parallel – seine Geschichte noch einmal anders. Ich bin kein Filmhistoriker, aber vielleicht ist dies der erste (heutzutage so genannte) Mindfuck der Filmgeschichte. Er wirft die Konvention des verlässlichen Erzählers über Bord, wie es heute in vielen Filmen („Fight Club“, „The Usual Suspects“ und Christopher Nolans „Inception“) modern ist.

Über die Handlung zu rätseln ist dabei Teil des Vergnügens, ich will hier aber nicht mehr verraten. Wie etwa bei „Mulholland Drive“ sollte man also Zeit und Freunde mitbringen, um diesen wunderbaren Film zu genießen und zu besprechen. Für die verdiente Unterhaltung am Feierabend ist „L’annee derniere a Marienbad“ daher eher nicht zu empfehlen.

„Ein gewöhnlicher Actionfilm wie „The Last Boy Scout“ in den Top-100?!“ Das mag der ein oder andere Denken, nicht ganz zu unrecht. Allerdings ist der Film eben kein gewöhnlicher Actionfilm, sondern die vielleicht beste Mischung aus Cop-Thriller und Buddie-Komödie diesseits von „Lethal Weapon“. Bruce Willis als rauhbeiniger Ex-Cop gerät in einen Plot um Millionen-Investitionen in der Football- und Immobilienbranche. An seiner Seite kämpft Damon Wayans als Ex-Quarterback im Karrieretief, allein die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern stellt die vielen lahmen Abklatsch-Versuche a la „Hollywood Cops“ oder zuletzt „Cop Out“ ins Abseits.

Der Film wäre nicht auf dieser Liste gelandet, wenn er nicht geradezu perfekt vorführen würde, was ein unterhaltsamer Actionfilm braucht, um auch nach mehrfachem Betrachten noch Spaß zu machen. Dazu gehören gute Darsteller und eine anständige Entwicklung der Figuren, rasante, aber nicht sinnlose Actionszenen (gerne ohne CGI), ein halbwegs plausibler Plot und – die absolute Stärke des Films – gute Dialoge jenseits der gebrauchsüblichen Worthülsen, die das Genre sonst leider auszeichnen. All das kommt hier zusammen, gepaart mit ein paar weiteren guten Einfällen. Und den Spaß kann und sollte man sich jederzeit (auch heute noch) reinfahren, bevor man sich für Actionkino mit Dwayne „The Rock“ Johnson oder ähnlichen Pappnasen entscheidet.

Hier gilt ähnliches wie bei „Jules et Jim“ – es ist eine ganze Weile her, dass ich das Vergnügen hatte. „Der Teufel mit der Weissen Weste“ ist ein Gangster-Drama mit Jean Paul Belmondo, in dem es vor allem um die Frage geht, wer wen verraten hat – oder eben nicht. Einbruch, Raub und Mord, es ist eine Menge los in der Pariser Unterwelt. Der Film erzählt seine Geschichte eher leise und ohne große Knalleffekte, besticht dabei durch Spannung und Atmossphäre. Das Publikum weiss genau wie die Hauptfigur lange nicht, was eigentlich gespielt wird – das Ende hat dann eine ordentliche Überraschung parat. Ein schöner Film von „Le Samourai“-Regisseur Jean-Pierre Melville, der sich für Freunde des gepflegten Ganuerfilms sicher lohnt.

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001)

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001)

„Amelie“ war im Jahre 2001 der Film, den einfach jeder mochte. Und den sich auch jeder angeguckt hat, schon im Kino waren es mehr als 3 Mio. Besucher. Die märchenhafte Geschichte einer jungen Frau, die mit ihrer überbordenden Phantasie erst ihre Umgebung und dann auch ihr eigenes Leben verzaubert hat Regisseur Jean-Pierre Jeunot in warmen und intensiven Farben inszeniert, der Film ist voll von Einfallsreichtum und liebt die kleinen Details des Alltags. Den Pariser Stadtteil Montmatre nutzt er dabei als malerisch schönen Hintergrund (wie mir zugetragen wurde ist das Viertel dem Film nicht sonderlich ähnlich, aber bevor ich nicht selbst in Paris war werde ich das nicht beurteilen können).

Von der herrlichen Einleitung über Amelies Eltern über die wunderbaren Reisen eines Gartenzwergs bis zum Finale legt sich die Story mit ganzem Herzen ins Zeug, angetrieben von der perfekt besetzten Audrey Tatou in der Hauptrolle. Ähnlich wie „Juno“ oder zuletzt „Slumdog Millionaire“ ist auch „Amelie“ nah dran an der perfekten und unterhaltsamen Verbindung von Humor und Tiefgang, Drama und Komödie. Ich bin ja nicht so sehr der Freund von „Filme im Fernsehen glotzen“, aber wenn die Glotze doch mal an ist, und irgendwo dieser Film läuft, dann schalte ich in der Regel bis zum Ende nicht mehr um…

Über diese melancholisch-elegante Gangsterballade ist irgendwie schon alles geschrieben worden, was gesagt werden muss. Alain Delon war nie besser (oder passender besetzt) als in seiner Rolle als wortkarger Auftragskiller Jef Costello, der den falschen Auftrag richtig erledigt und dafür von den Auftraggebern ebenso gejagt wird wie von der Polizei. „Der Eiskalte Engel“ (deutscher Titel) ist eher eine Meditation über das Gangster-Genre als ein echtes Drama, doch trotz der gewollten Künstlichkeit bietet er sowohl Spannung als auch Stimmung. Einige klassische Szenen kann man sich immer und immer wieder ansehen, Musik und Ausstattung sind immer noch eine Augen- bzw. Ohrenweide.

„Lethal Weapon“ ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine einfache und bekannte Formel am besten wirkt, wenn man sie fachmännisch ein wenig umstellt. Cop-Thriller gibt es ja schon lange, aber hier kommen ein paar neue Elemente mit rein. Mel Gibson und Danny Glover sind als die Sergeants Riggs und Murtaugh (soweit ich das grad beurteilen kann) das erste schwarz/weisse Helden-Duo des amerikanischen Mainstream-Kinos. Und ohne so zu tun, als wären da nicht ein paar Hürden zu überwinden gibt die Story diesem Aspekt genug Raum, ohne dabei einem Lehrfilm zu ähneln.

Der gemäßigte, verantwortungsbewusste Familienvater Murtaugh muss im Laufe der Story irgendwie mit dem suizidalen Adrenalinjunkie Riggs auskommen – und natürlich ist es die Thriller-Story, die beide zusammen bringt. Die meisten Copthriller kranken daran, dass ewig gleiche Typen (Alkoholiker, geschieden, zynisch) die ewig gleichen Fälle (Drogen, Korruption) lösen. „Lethal Weapon“ nimmt, vom ersten bis zum letzten Teil der Reihe, seine Figuren sehr viel ernster, und hat sie auch sehr viel besser und witziger angelegt als die Konkurrenz. Profitieren tut davon das Publikum. Selten war ein Thriller so witzig. Oder eine Komödie so actionreich…

„Das Leben des Brian“ ist einer der wenigen Filme, die in der deutschen synchronisation lustiger sind als im Original. „Werft ihn zu Poden!“, Schwanzus Longus, Menschen genannt Römer gehen das Haus, Kreuzigungsgruppe – alles noch einen Tick besser als im Original. Andersrum ist es offenbar bei dem anderen großen Monty Python-Film, „Die Ritter der Kokosnuss“. Denn im engilschen Sprachraum sind sich fast alle Fans und Kritiker einig, dass der Klamauk um den heiligen Gral der bessere Film ist als die Jesus-Farce. In Deutschland habe ich diese Meinung noch nie vernommen. So oder so, die respektlose, typisch englische Art des Humors macht den Film zu einer der besten Komödien überhaupt (ich sehe „Lebowski“, „00Schneider“ und „Life of Brian“ an der spitze, gefolgt von „Top Secret“…). Seit einigen Jahren darf er auch in Italien übrigens wieder aufgeführt werden, dort hatte vorher der Vatikan seine Muskeln spielen lassen, die Herren waren ganz eindeutig „not amused“ von diesem Meisterwerk der Witzigkeit.

Die herrliche Idee, Philip Marlowe, die berühmte Figur von Krimi-Legende Raymond Chandler, als kauzigen, aber prinzipienfesten Loser zu inszenieren macht Robert Altmans Neo-Noir (in Deutschland unter dem Titel „Der Tod kennt keine Wiederkehr“ wenig bekannt) von 1973 zu einem der besten Filme von „New Hollywood“. Elliott Gould ist in seiner besten Rolle zu sehen, Sterling Hayden als Larger-than-life Schriftsteller mit Anleihen bei Hemingway (optisch und vom Trinkverhalten her), und mittendrin ist noch Platz für Arnold Schwarzenegger in seiner zweiten Filmrolle.

Was Robert Altman in diesem Film mit dem Genre des Detektivfilms anstellt ist eine Meisterleistung der Umdeutung, der Umkehrung und Ironisierung. Allein die Szene von Roger Wades Selbstmord ist ein Meisterwerk für sich, und in der Inszenierung des an Humor nicht armen Scripts finden sich immer wieder neue Feinheiten. Sogar das im Vergleich zum Roman veränderte Ende ist kein Betrug an der Vorlage, sondern eine zusätzliche Pointierung dessen, was Altman aus dem klassischen Detektiv-Stoff rauszuholen vermag.

Ich weiss nicht so recht, wo meine ursprüngliche Kritik des Films hin ist. Verschollen im digitalen Nirvana offenbar, jedenfalls kann ich sie online nicht mehr finden. Schade eigentlich. Egal. „Lost in Translation“ hat die Karriere von Bill Murray etwa in der Art und Weise wiederbelebt wie „Pulp Fiction“ die von John Travolta. Als einsame Seele verloren in Tokio hängt er – in den Pausen des Drehs für einen Whiskey-Werbespot – am liebsten an der Hotelbar ab. Ähnlich einsam ist Scarlett Johansson als frisch verheiratete Gattin eines Star-Fotografen, und die beiden werden im Laufe des Film zu einem der merkwürdigsten und schönsten Paare der Filmgeschichte. Soundtrack, Inszenierung und Darsteller sind absolut tadellos, und Regisseurin und Drehbuchautorin Sofia Coppola bringt es fertig auch noch ein wunderschönes Endes zu finden.

Einer der ersten und besten Film Noirs ist diese Verfilmung eines Romans von Dashiell Hammett. Humphrey Bogart ist als Privatdetektiv Sam Spade ganz in seinem Element und vielleicht sogar noch eine Spur besser als in „The Big Sleep“. Die Story kreist um einen der bekanntesten McGuffins der Filmgeschichte, den namensgebenden Malteser Falken. Nachdem sein Partner bei einem Routine-Auftrag ermordet wurde macht sich Spade auf, den Mörder zu stellen. Damit beginnt ein Verwirrspiel um einige Herren (unter ihnen Peter Lorre) und – natürlich – eine ‘femme fatale’ (Mary Astor).

„The Maltese Falcon“ hat viele Standards gesetzt für ein Genre, das er mitbegründet hat. Der verwirrende Plot um einen Haufen exzentrischer, getriebener Figuren und der lakonische, einsame Held, der als einziger nach seinem eigenen moralischen Kompass handelt sind unzählig variiert worden. Regisseur John Huston inszeniert die Handlung recht zurückhaltend, setzt auf Psychologie statt auf Tempo oder Action. Und so ist „The Maltese Falcon“ heute im allerbesten Sinne ein Klassiker, den ich mir immer noch gerne ansehe.

Soviel ich weiss waren die Kritiken zu „Match Point“ in England nicht so sonderlich positiv. So offensichtlich, wie der Film das Land als kaltherzige Klassengesellschaft darstellt, so verständlich ist die Ablehnung dieser Sichtweise in „Cool Britannia“. Unabhängig davon, wieviel allgemeingültige Wahrheit nun im Spiel ist, kann man „Match Point“ mit etwas Abstand sehr viel entspannter betrachten. Arm und reich gibt es ja nicht nur in den UK, sondern überall.

Der Kontrast zwischen spartanischer, völlig überteuerter Mietwohnung und dekadentem Landsitz dient Woody Allen hier als wunderbare Kulisse für eine Story, die klassisches Drama um Liebe, Verrat und Mord in die Gegenwart transportiert. Untypisch für einen Woody-Allen-Film setzt „Match Point“ weniger auf Humor als auf erotisch aufgeladene Spannung und Ambivalenz, und erzählt seine Geschichte als moderne Parabel auf das ewig andauernde Streben nach Wohlstand und Glück – bei dem zuweilen einige wichtige Entscheidungen zu fällen sind. Als Schlusswort hier der erste Satz des Off-Kommentars am Anfang: „The man who said ‘I’d rather be lucky than good’ saw deeply into life.“

Nachdem „Terminator 2″ 1991 den Actionfilm quasi neu erfunden hatte geriet das Genre in eine Krise. Stars wie Stallone oder auch Schwarzenegger selbst spielten in langweiligen Möchtergern-Reißern wie „Cliffhanger“ oder „Eraser“, konnten aber mit solch herkömmlicher Kost niemanden mehr aus der Reserve locken. Der nächste Meilenstein des Genres kam 1999 in Form von „The Matrix“ irgendwie aus dem Nichts. Die Wachowski-Brüder, die mit dem cleveren, dreckigen kleinen Film „Bound“ debutiert hatten, hatten so neuartige und spektakuläre Effekte in ihren Film eingebaut, dass das Publikum weltweit die Augen weit aufriss. Die „bullet time“ genannten 360°-Zeitlupen, oder die elegante Schwerelosigkeit der Kampf- und Ballerszenen (die aus Asien stammen und auf Gurte, Seile, Eleganz und Übertreibung setzen statt auf ‘realistische’ Stuntmen).