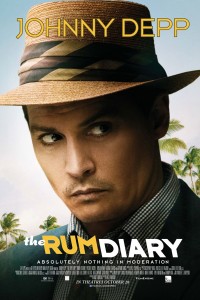

Auf keinen anderen Film habe ich länger gewartet als auf diese Verfilmung von Hunter S. Thompsons Frühwerk „The Rum Diary“, das erst 1998 erstmalig veröffentlicht wurde. Knapp 10 Jahre dauerte es von der ersten konkreten Idee einer Adaption bis zum fertigen Film. Johnny Depp spielt darin zum zweiten mal (nach „Fear & Loathing in Las Vegas“) ein Alter Ego des 2005 verstorbenen Autors, diesmal mit dem Namen Paul Kemp. Kemp ist ein erfolg- und zielloser Schriftsteller, der im Jahre 1960 mangels Alternativen eine Stelle als Redakteur beim San Juan Star in Puerto Rico antritt.

Auf keinen anderen Film habe ich länger gewartet als auf diese Verfilmung von Hunter S. Thompsons Frühwerk „The Rum Diary“, das erst 1998 erstmalig veröffentlicht wurde. Knapp 10 Jahre dauerte es von der ersten konkreten Idee einer Adaption bis zum fertigen Film. Johnny Depp spielt darin zum zweiten mal (nach „Fear & Loathing in Las Vegas“) ein Alter Ego des 2005 verstorbenen Autors, diesmal mit dem Namen Paul Kemp. Kemp ist ein erfolg- und zielloser Schriftsteller, der im Jahre 1960 mangels Alternativen eine Stelle als Redakteur beim San Juan Star in Puerto Rico antritt.

Die Zeitung ist bei seiner Ankunft in einem erbärmlichen Zustand, sie dient nur dazu den urlaubenden US-Amerikanern ein geschöntes Bild der realen Zustände in Puerto Rico zu vermitteln. Die meisten Mitarbeiter sind verkrachte Existenzen, viele davon Alkoholiker. Kemp passt also eigentlich ganz gut rein, immerhin beschreibt er seine Trinkverhalten gegenüber dem cholerischen Chefredakteur Lotterman (Richard Jenkins) als „on the upper end of social“ – was deutlich untertrieben ist.

Die Story – falls man von einer sprechen will, im eigentlichen Sinne gibt es genau wie im Buch nur eine mehr oder minder lose Abfolge von Ereignissen – kreist um den aalglatten Immobilien-Heini Sanderson (Aaron Eckhart), der Kemp als PR-Autoren für ein Hotel-Projekt auf einer abgelegenen Insel engagieren will. Was den aber viel mehr interessiert ist Sandersons schöne junge Freundin Chenault (Amber Heard). Im Laufe des Films gibt zudem einige Alkohol- und Drogenexzesse, bei denen Kemp und seine Zeitungskollegen Bob Sala (Michael Rispoli) und Moberg (Giovanni Ribisi) bei den örtlichen Polizisten aneinander geraten.

Ein Problem des Films ist es, dass seine Vorlage eher ein Stimmungsbericht ist, der die innere Entwicklung des Autors wiedergibt, als ein ‚richtiger‘ Roman. Während Thompsons Abneigung gegen das US-Establishment und seine radikale Version des Amerikanischen Traums in „Fear & Loathing in Las Vegas“ klar im Zentrum stehen sind sie in „The Rum Diary“ eher am Horizont zu erahnen. Dadurch fehlt dem Film eine klare Richtung, was vor allem am Ende deutlich wird, denn statt mit einem echten Finale klingt der Film eher unspektakulär aus.

Leider kann ich mich im Detail nicht mehr genau an die Handlung im Buch erinnern, aber mir scheint als wären ein paar Entwicklungen etwas geglättet worden (um Kemp sympathischer erscheinen zu lassen), einige andere dagegen zugespitzt (um für mehr Action zu sorgen). Man kann es Regisseur und Drehbuchautor Bruce Robinson nachsehen, er bleibt insgesamt nah genug an der Vorlage dran, hat dabei aber Schwierigkeiten die Balance zwischen komischen und ernsten Elementen zu wahren.

Dass Johnny Depp es sich nicht hat nehmen lassen, noch einmal eine von Thompsons Figuren zu spielen überrascht nicht wirklich. Immerhin war er in „Fear & Loathing in Las Vegas“ in der Form seines Lebens und zudem mit dem Autor in dessen letzten Jahren freundschaftlich verbunden. Doch zu 100 Prozent passt er nicht die Rolle, schon weil er 15 Jahre nach Raoul Duke eine weniger extreme Version des gleichen Charakters spielt – die zudem eigentlich mindestens fünf Jahre jünger sein müsste als Duke. Immerhin geht Depp (inzwischen 48 Jahre alt) immer noch als junger Mann um die 30 durch und spart sich auch – bis auf wenige Ausnahmen – das Zurückfallen in die frühere Rolle.

Der anderen Schauspieler sind gut besetzt, überzeugen können vor allem Richard Jenkins, Michael Rispoli und Aaron Eckhart – wobei ihren Rollen eine echte Entwicklung letztlich versagt bleibt. Amber Heard hingegen sieht zwar unbestritten sehr gut aus, aber irgendwie fehlt ihr das gewisse Etwas. Vielleicht liegt das aber auch am Drehbuch, dass sie fast ausschließlich als Sexbombe präsentiert und Kemps bei aller körperlichen Zuneigung schwieriges Verhältnis zu ihr ausblendet (zumindest habe ich das vom Roman so in Erinnerung).

„The Rum Diary“ wendet sich ziemlich deutlich in erster Linie an Fans von „Fear & Loathing in Las Vegas“, die sich sicher freuen Johnny Depp mal wieder politisch unkorrekt agieren zu sehen. Der Film ist eine ähnlich abenteuerliche Irrfahrt, wenn auch weniger schrill und psychedelisch. Als Nummernrevue, die am Rande auch Themen wie journalistischen Ethos oder Haifisch-Kapitalismus behandelt, funktioniert er sehr gut, auch ein paar großartige Jokes und Dialoge im klassischen Thompson-Stil bereiten Freude. Erst am Schluss geht dem Geschehen merklich die Luft aus, hier offenbart der Film seine eigene (ziemlich werktreue) Ziellosigkeit, ebenso wie die seiner Figuren.

4/5

2 Kommentare

Kommentare sind geschlossen.