Don DeLillos Roman „Cosmopolis“ aus dem Jahr 2003 zu verfilmen ist keine einfache Sache. Das Buch handelt von dem jungen Finanzgenie Eric Packer, der auf der Fahrt quer durch Manhattan in seiner luxuriösen Stretchlimousine unterwegs ist, und an diesem Tag quasi nebenbei sein Milliarden-Vermögen bei Spekulationen gegen eine asiatische Währung verzockt. Einen Plot im üblichen Sinne gibt es nicht, stattdessen ein traumartige Stimmung in einem bizarr überzeichneten New York. Die Beerdigung eines Rap-Superstars findet statt, der Präsident der USA ist in der Stadt und ein Kapitalismuskritiker überziehen die Stadt mit Demonstrationen.

Don DeLillos Roman „Cosmopolis“ aus dem Jahr 2003 zu verfilmen ist keine einfache Sache. Das Buch handelt von dem jungen Finanzgenie Eric Packer, der auf der Fahrt quer durch Manhattan in seiner luxuriösen Stretchlimousine unterwegs ist, und an diesem Tag quasi nebenbei sein Milliarden-Vermögen bei Spekulationen gegen eine asiatische Währung verzockt. Einen Plot im üblichen Sinne gibt es nicht, stattdessen ein traumartige Stimmung in einem bizarr überzeichneten New York. Die Beerdigung eines Rap-Superstars findet statt, der Präsident der USA ist in der Stadt und ein Kapitalismuskritiker überziehen die Stadt mit Demonstrationen.

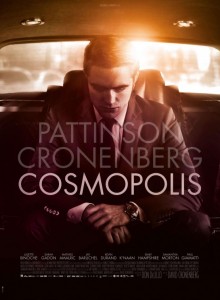

Packer selbst, im Film dargestellt von „Twilight“-Star Robert Pattinson, lebt in seiner ganz eigenen Welt. In seinem mobilen Büro empfängt er seinen IT-Sicherheitschef, seinen Arzt zum täglichen Check-up, seine Kunsthändlerin und seine Haus-Philosophin. Er trifft auch mehrmals auf seine schöne Ehefrau Elise (die einzige, die nicht zu ihm in den Wagen steigt), doch die beiden reden bestenfalls aneinander vorbei. Überhaupt wird man aus den Dialogen nicht sonderlich schlau.

Regisseur David Cronenberg hat DeLillos eigenwillige Sprache übernommen, Packer selbst redet meist in Fragen und Rätseln, auf die die anderen Figuren selten eine verständliche Antwort parat haben. Vom fehlenden praktischen Wert des Geldes ist da die Rede, und davon, dass „Geld seine narrative Qualität verloren“ hätte. Parallel gibt Packers Leibwächter Torval (Kevin Durand) diesem immer wieder zu verstehen, dass sein Leben konkret bedroht sei – was den aber nicht von seinem Plan abhält, am anderen Ende Manhattans zum Frisör zu gehen.

Die Gespräche in der Limousine, vorgetragen in absoluter Stille (die Limousine ist schalldicht), werden die meisten Zuschauer ermüdend finden. Anders als im Roman, wo man einzelne Passage wiederholen und nach versteckten Bedeutungen suchen kann, serviert der Film alles in einem monotonen Guss. Pattinson gibt sich als entrückter Sonderling alle Mühe, doch er kann der Figur keine Faszination und keine verborgene Menschlichkeit verleihen.

„Cosmopolis“ hält sich recht genau an die Vorlage, unterlässt es dabei (leider) komplett, sich auf einzelne Themen und Figuren zu konzentrieren. Einige wichtige Details fehlen oder wurden geändert. Die einleitenden Sätze zu Packer Sinnkrise wurden weggelassen (keine gute Idee, wie ich finde), und seine Obsession, sein Vermögen mutwillig loszuwerden, geht in den vielen Episoden fast unter. Seine aus reichem Hause stammende Frau, die er im Buch gleich mit ruiniert, bietet ihm im Film noch finanzielle Hilfe an.

Etwas überraschend hat Cronenberg darauf verzichtet, die Weltwirtschaftskrise in die Handlung einzubauen, oder wenigstens eine Verbindung herzustellen. DeLillos Roman beschreibt Jahre vor dem großen Kollaps ja einige sehr aktuelle Themen, die Unsummen zwielichtiger Geschäfte, die Abhängigkeit der Menschen und der Politik von Finanzinvestoren, die jede Schwachstelle des Systems zu ihrem eigenen Vorteil nutzen, die Ohnmacht der Menschen gegenüber den Kräften des Marktes.

Ein Grund, warum der Film nicht die Kraft und Faszination der Vorlage erreicht, ist ironischerweise das vergleichsweise schmale Budget. Weder die Demonstrationen am Time Square noch die Trauerfeier des Rap-Stars sind besonders bildgewaltig geraten, Bilder von Packers absurd großem Luxusapartment, einem Abbild seines ganz persönlichen Wahnsinns, fehlen komplett. Totalen und weite Einstellungen sind ebenfalls Mangelware, die philosophisch-bizarren Dialoge und Ideen werden fast komplett auf engstem Raum vorgetragen. Ein Blick aus der Vogelperspektive wäre hier sicher nützlich gewesen, und sei es nur für den Kontrast.

„Cosmopolis“ ist als im weniger positiven Sinne interessantes, absurdes Theater geworden. Die Narrative leidet am fehlenden Focus und findet keinen rechten Flow, die Dialoge wabern durch luftleeren Raum. Sicher einer der ungewöhnlichsten Filme des Jahres, aber auch einer der anstrengendsten und definitiv keiner der besten.

2/5