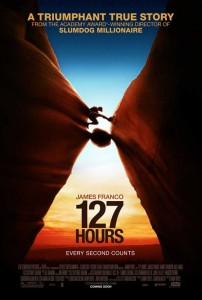

Nach „Buried“ kommt mit „127 Hours“ erneut ein Film in die Kinos, der auf eng begrenztem Raum spielt. Doch entfaltet sich in diesem Fall keine Thriller-Handlung, sondern ein äußerst menschliches Drama. Der Film von Danny Boyle („Trainspotting“, „Slumdog Millionaire“) beruht auf einer wahren Begebenheit und lief unter anderem letzten Herbst auf dem Filmfestival von Toronto.

Nach „Buried“ kommt mit „127 Hours“ erneut ein Film in die Kinos, der auf eng begrenztem Raum spielt. Doch entfaltet sich in diesem Fall keine Thriller-Handlung, sondern ein äußerst menschliches Drama. Der Film von Danny Boyle („Trainspotting“, „Slumdog Millionaire“) beruht auf einer wahren Begebenheit und lief unter anderem letzten Herbst auf dem Filmfestival von Toronto.

Bei einem Outdoor-Trip in einem Canyon irgendwo in der weiten Wüste von Utah stürzt Aron Ralston (James Franco) in eine enge Schlucht. Unten angekommen muss er feststellen, dass ein Stück Fels mit runter gestürzt ist und den unteren Teil seines rechten Arms zerquetscht hat. Noch schlimmer ist, dass er den Arm nicht frei bekommt – Aron hat nur Verpflegung für einen Tag dabei und wenig Hoffnung zeitnah von irgendwem gefunden zu werden.

Wie der Titel schon andeutet wird Aron es eine Weile in der Schlucht aushalten müssen. Doch Regisseur Danny Boyle erlaubt seinem Film – anders als der stilistisch konsequentere „Buried“ – den Ort des Geschehens auch mal zu wechseln. Man sieht Aron etwa zu Beginn erstmal dabei zu, wie er seine Sachen für den Kurztrip plant, wie er bester Laune in die Wüste fährt, und wie er zwei jungen Frauen die Freuden des Bergsteigens zeigt.

Nach dem Sturz konzentriert sich die Handlung zwar auf Arons zerfahrene Situation, aber mit den Gedanken der Hauptfigur schweift auch der Film visuell aus der Enge hinaus und erkundet die Vergangenheit, die Wünsche, Hoffnungen und Ängste des jungen Mannes. Auch der Humor bleibt nicht auf der Strecke, wenn Aron mit seinem Camcorder ein kleines Tagebuch seiner Zeit im Canyon dreht – für die Nachwelt oder für sich selbst – wenn er denn irgendwie wieder raus kommt…

James Franco, zuletzt als Allen Ginsberg in „Howl“ im Kino, wurde für seine Rolle für einen Oscar nominiert, was definitiv gerechtfertigt ist. Nicht eine Sekunde hat man das Gefühl, einen Film mit einem Schauspieler (bekannt vor allem aus den „Spiderman“-Filmen) zu sehen, der etwas nachstellt – das Geschehen wirkt rundum authentisch, was auch nicht von den Regieeinfällen (Splitscreens, Zeitraffer, etc.) beeinträchtigt wird. Vom Übermut eines überzeugten Outdoor-Fans über den Schock nach dem Unfall bis zu den verzweifelten Versuchen sich aus seiner Lage zu befreien, man nimmt ihm alles ab und fühlt instinktiv mit.

„127 Hours“ ist ein sehr gutes Drama, das den Zuschauer auf einen spannenden Trip einlädt. Intensiv gespielt und mit etwa 90 Minuten recht kurz holt er aus dem Stoff alles raus, was drin steckt. Man muss diese Geschichte nicht unbedingt sehen, „127 Hours“ hat nicht den Anspruch irgendeine Weisheit zu verkünden. Es geht allein um den Moment, die Situation und die Emotionen, was er großartig einfängt. Ob man das sehen will oder nicht (vom Ausgang der Story schreibe ich hier bewusst nichts) muss jeder für sich entscheiden.

4/5